乳がんの新たな治療法と新薬開発の加速化目指す

更新日 : 2025年8月28日

注:本ページは2025年7月時点の情報です。

乳がんは女性のがんの中で最も患者数の多いがん種です。治療は日進月歩であり、当センターでも、乳がんに関わる各科が一丸となって、より効果と安全性の高い治療法の開発を進めています。

中央病院の乳腺外科や腫瘍内科が中心になって開発した乳がんに対する治療と、新薬の開発を加速化させる体制整備について、同院乳腺外科の前田日菜子医師と腫瘍内科の齋藤亜由美医師が解説します。

中央病院 乳腺外科医員

前田 日菜子(まえだ ひなこ)医師

2011年杏林大学医学部卒業。慶應義塾大学病院一般・消化器外科助教、北里大学北里研究所病院乳腺甲状腺外科医長などを経て、2024年より現職。

外科専門医、乳腺外科専門医、乳房再建用エキスパンダー/インプラント責任医師。

中央病院 腫瘍内科医員

齋藤 亜由美(さいとう あゆみ)医師

2011年高知大学医学部卒業。亀田総合病院腫瘍内科医長などを経て、2021年より現職。

アピアランス支援センター・スタッフ兼任。AYA世代(思春期・若年成人:15~39歳)のがん患者の支援にも力を入れている。

早期乳がんを切らずに治す治療も新たに保険適用に

乳がんの手術は、胸の筋肉まで大きく切除するのが一般的だった時代もありますが、乳房を温存する部分切除術が広がり、わきのリンパ節もできるだけ切除しないようになっているなど、縮小化が進んでいます。2023年12月には早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法が保険適用になり、わきのリンパ節やほかの臓器へ転移がない早期乳がん治療の選択肢がさらに広がりました。

「早期乳がんに対するラジオ波焼灼療法は、当院を中心に2013年から多施設共同で実施した医師主導特定臨床研究(RAFAELO試験)の結果を基に保険適用になった治療法です。最大のメリットは乳房を切らないで済むことです。腫瘍の大きさが1.5センチメートル以下で、一般的な乳がんのタイプである浸潤性乳管がんであるなどの条件を満たす必要はありますが、乳房にキズが残らず、変形を最小限にとどめます」。中央病院乳腺外科医員の前田日菜子医師はそう説明します。

ラジオ波焼灼療法は、超音波の画像を見ながら皮膚の上から病変に針を刺し、高周波の電流で焼き切る治療法です。乳がんのラジオ波焼灼療法は全身麻酔下で行い、部分切除と同様に4日間の入院が必要です。ただし、ラジオ波で焼き切れなかったときには、部分切除術で病変を取り除くこともあります。

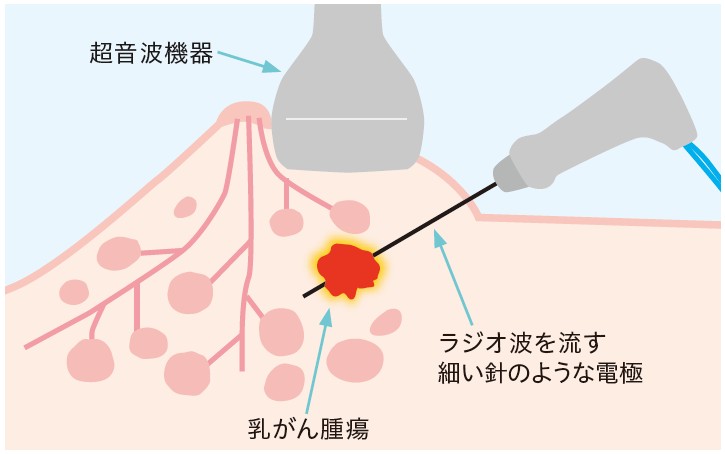

乳がんのラジオ波焼灼療法のイメージ

超音波で位置を確認しながら、乳房の腫瘍に電極となる細い針を刺し、AMラジオに近い周波数の高周波電流で、1回に約3センチメートルの範囲でがんを焼き切る。

治療時間は10~15分。

全摘手術+再建術も含め高水準の手術を提供

中央病院乳腺外科では、年間約800例の乳がん手術を実施しています。

「当院の乳がん治療チームには、医師だけではなく看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師なども含め、乳がん治療を提供するために必要なプロフェッショナルが揃っています。ラジオ波焼灼療法のような体への負担の少ない治療、乳房温存療法、乳房全摘手術の後の再建術など、現時点の保険診療で提示可能な選択肢が全て揃っているのが当院の強みです」(前田医師)

乳房の再建術には、人工乳房(シリコンインプラント)を使う方法と、自分の腹部や背中の組織を用いる自家組織再建があります。乳がんの手術と同時に自家組織再建ができる病院は限られますが、中央病院の形成外科は、血流のある皮膚と皮下組織(皮弁)を用いた乳房の再建術の経験が豊富です。「女性目線で見ても、毎回、ほれぼれとするような仕上がりです」と前田医師は語ります。

乳腺外科では、低侵襲かつ整容性の高い乳がん手術の選択肢を増やすために、2023年8月より内視鏡補助下の乳頭乳輪温存乳房全切除術に取り組んできました。乳頭乳輪温存乳房全切除術は乳頭乳輪と皮膚は残して乳腺を切除し、希望があれば乳房を再建して整容性を保つ手術法です。

これまでの同手術はキズが大きく、術後に乳頭乳輪への血流が滞ってしまう乳頭乳輪壊死が起こることがありました。内視鏡を併用することでキズは4cmと小さく、かつ皮膚や乳頭乳輪を大事に扱うことができ、乳頭乳輪壊死はほとんど見られなくなりました。この内視鏡手術をさらに発展させた単孔式手術支援ロボット「ダビンチSP」を用いた乳頭乳輪温存乳房全切除術の有効性と安全性を検証する臨床研究に、 2025年10月頃から参加する予定です。

「まだ研究段階ですが、これまでの内視鏡手術と同様に単孔式の手術支援ロボットを用いれば、体への負担を最小限にしつつ、乳頭乳輪の壊死などの合併症の軽減が期待できます。ステージ0期の非浸潤乳がんの患者さんでも全摘手術が必要になることがあるため、乳がんを治しつつ整容性を保つ手術法の開発は大切です。患者さんのニーズに合わせ、手術を提供していきたいと思います」(前田医師)

閉経前乳がんの治療選択肢作りに貢献

乳管や小葉を超えて広がった浸潤性乳がんの多くは全身に広がっています。そのため早期の乳がんであっても、手術と併せて再発を防ぐ薬物療法を行うことが多くなっています。

「乳がんの薬物療法では、主に『ホルモン受容体陽性HER2陰性』『HER2陽性』、ホルモン受容体もHER2も陽性ではない『トリプルネガティブ』という3つのサブタイプ分類に応じて治療を選択します。当院の腫瘍内科では、個々の患者さんに合った薬物療法を行うと共に、新たな治療開発にも力を入れています」。そう話すのは、乳がんなどの薬物療法が専門の腫瘍内科医である齋藤亜由美医師です。

腫瘍内科では、これまでもさまざまな臨床試験を実施し、乳がんの患者さんの薬物療法の新たな選択肢を増やしてきました。

例えば、2024年には、閉経前のホルモン受容体陽性/HER2陰性進行乳がん患者さんに対するパルボシクリブとタモキシフェンの併用療法が、同科主導の国際共同臨床試験「PATHWAY試験」の結果を受けて保険適用になりました。パルボシクリブは、乳がんの増殖や転移に関わるCDK4/6というタンパクの働きをブロックする分子標的薬です。もともと閉経後のホルモン受容体陽性/HER2陰性進行乳がん患者さんには、パルボシクリブとホルモン薬の併用療法が使えましたが、閉経前の患者さんへの治療選択肢が少ないことが課題でした。

このPATHWAY試験には、日本の12施設に加えて、韓国、台湾、シンガポールの施設も参加し、アジア人に対する効果と安全性を確認しました。

「これまで欧米主体で薬剤の開発が進んできましたが、アジア・欧米での人種差による副作用などの違いもあります。アジア特有のニーズに応えるためにも、当センターが中心になってアジアでの乳がん治療開発を進めて行く必要があり、PATHWAY試験は、その第一歩と位置づけられます」(齋藤医師)

ドラッグ・ロスの解消を目指した体制整備も

近年、海外で承認され使用されている治療薬が日本で使えるようになるまでに時間差が生じる「ドラッグ・ラグ」、そもそも日本で開発さえ行われず薬が使えない「ドラッグ・ロス」が、乳がん領域でも問題になっています。

中央病院が運営事務局となっている日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)では、ドラッグ・ラグとドラッグ・ロスを少しでも解消するために、2024年11月から、乳がんの医師主導治験であるプラットフォーム試験(S-FACT試験)を開始しました。あらかじめ、手術可能な乳がんの患者さんを対象にした薬の開発を目的にした臨床試験を複数同時に進められる体制を整えておき、新薬の候補が出現したら、この基盤を活用して迅速に臨床試験を進めるようにする仕組みです。研究に携わる齋藤医師は、この試験のメリットについて、次のように話します。

「通常は、有望な新規薬剤候補に対して製薬企業が臨床試験を一から立ち上げる必要があり、そのためには膨大な費用と労力がかかります。このプラットフォーム試験では、受け皿となる基盤がすでに整備されているので、有望な治療薬の候補が登場したら、迅速に臨床試験が始められます。薬の開発が今よりもスムーズに進みますし、このような取り組みによって国際共同臨床試験への参加も加速化すれば、日本の乳がん患者さんに、いち早く薬を届けることにつながる可能性があります」

プラットフォーム試験では、まずはトリプルネガティブの患者さんを対象にした臨床試験をスタートしており、現在の標準治療より効果の高い術前薬物療法の開発を目指しています。

プラットフォーム試験以外にも、中央病院では、乳がんの臨床試験を複数進行中です。その情報は、ホームページで閲覧できます。

「患者さんが臨床試験に参加するメリットは、まだ保険診療では認められていない有望な治療薬候補にいち早くアクセスできる可能性があることです。当センターの使命は、新たな治療法を開発し、がんの克服を目指すことです。今後も、がんになって不安を抱える患者さんを全力でサポートしつつ、乳がんの治療開発に力を入れていきたいと考えています」(齋藤医師)

前田医師も「乳腺外科、腫瘍内科、形成外科、放射線治療科をはじめ、それぞれ高い専門性を持った乳がん治療チームが連携して、患者さん一人ひとりに合った治療を提供していますので、安心してご来院ください」と強調しました。