薬物療法後に消失した大腸がん肝転移病変の画像診断と術後診断の一致率は62.5%

画像上消失した病変に対しても、精密な肝切除計画と慎重な経過観察が重要

~日欧米国際共同試験の成果をJAMA Surgery誌に報告~

2025年9月30日

国立研究開発法人国立がん研究センター

学校法人兵庫医科大学

日本臨床腫瘍研究グループ

発表のポイント

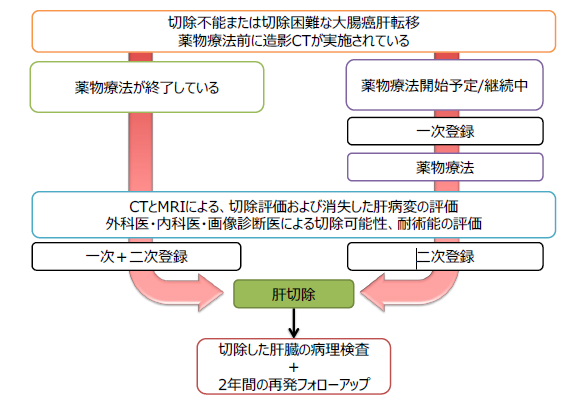

- 大腸がんの肝転移病変では、薬物療法後に画像で病変が消失することがありますが、実際はがん細胞が残っていることがあるため、場所が同定でき、簡単に切除可能であれば、外科的切除が行われることが一般的です。しかし、肝転移病変の切除は患者さんの負担が大きいため、病変の消失を画像で正確に選別し、切除の必要性を判断することで治療の適正化を目指して本研究を行いました。

- 本研究は、欧州最大のがん臨床試験グループであるEORTCと、日本最大のがん臨床試験グループであるJCOGとの初の国際共同試験です。

- 本研究では、薬物療法後に画像で消失した大腸がんの肝転移病変について、外科的に切除された場合は病理学的な腫瘍細胞の有無を、外科的に切除されず経過観察となった場合は術後2年間での再発の有無を確認し、術前の画像診断と術後の診断との一致率を評価しました。

- 本研究の結果、術前の画像診断と術後の診断との一致率は62.5%で、腫瘍細胞の有無を完全に予測することは難しいことが明らかになりました。

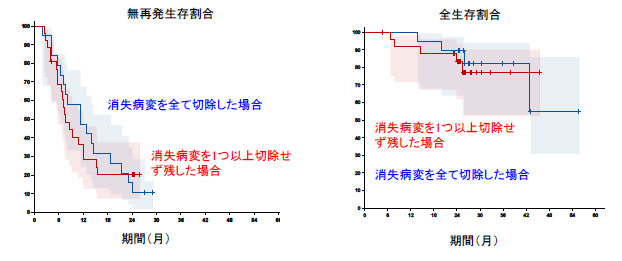

- また、サブグループ解析において、画像で消失した病変を全部切除した場合と、1つでも残した場合の生存割合を比較した結果、有意な差はありませんでした。

- 本研究の結果から、薬物療法後に肝転移病変が画像上消失していても、がん細胞が残っている可能性を考慮し、より精密な肝切除計画と慎重な経過観察を行うことの重要性が明らかになりました。

概要

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院(所在地:東京都中央区、病院長:瀬戸泰之)が、中央支援機構(データセンター/運営事務局)を担い支援する日本臨床腫瘍研究グループ(Japan Clinical Oncology Group:JCOG)では、科学的証拠に基づいて患者さんに第一選択として推奨すべき最善の治療である標準治療や診断方法等を確立するため、専門別研究グループで全国規模の多施設共同臨床試験を実施しています。また、欧米の臨床試験グループとも連携した国際共同研究も数多く実施しています。

この度、JCOG大腸がんグループは欧州の臨床試験グループであるEuropean Organisation for Research and Treatment of Cancer(EORTC)と共同で、薬物療法を行った大腸がんの肝転移病変について、画像で腫瘍の有無を予測可能か評価する研究(DREAM study)を行いました。大腸がんの肝転移病変は、薬物療法後にMRIやCTの画像で病変が消失することがありますが、実際は腫瘍細胞が残っていることもあるため、画像上消失したとしても切除可能であれば切除するという治療方針が採られています。しかし、肝転移病変に対する外科的切除は患者さんにとって負担が大きく、また病変をどこまで切除するべきかの意見も分かれています。そのため、病変の消失を画像で正確に選別した上で、切除の必要性を判断することができれば、患者さんへの過剰な負担を避け、治療成績の向上を期待できます。また近年、画像診断の向上により、がん細胞の有無を高い確率で検出できる可能性を示す後ろ向き研究の報告もあったことから本研究を実施しました。

本研究では、術前のMRIとCTの両方で腫瘍が消失したと判断された病変について、切除した場合は術後の病理学的検査での腫瘍細胞の有無を、切除しなかった場合は2年間の経過観察での再発の有無を確認しました。その結果、術前に消失したと判断された画像診断の結果と術後の診断との一致率は62.5%で、37.5%では腫瘍細胞の残存や再発が確認されました。またサブグループ解析において、消失したと判断された病変をすべて切除した場合と、1つ以上残した場合の無再発生存期間を調べた結果、切除をすることが必ずしも再発抑制や生存期間延長に寄与しない可能性が示唆されました。

これらの結果により、薬物療法後に肝転移病変が画像上消失しても、がん細胞が残っている可能性を考慮し、より精密な肝切除計画(画像上消失した肝病変は可能な限り切除した方が良いが、切除によって残る肝臓の機能が十分に保てないと判断される場合には、切除を控えることが望ましい)と慎重な経過観察の重要性が明らかになりました。

本研究は、JCOGとEORTCとが初めて共同で行った国際共同臨床研究で、欧州3か国から6施設、日本からは13施設、また米国からも2施設が参加しました。

また本研究成果は、科学雑誌「JAMA Surgery」に2025年9月18日(米国時間9月17日付)で発表されました。

背景

大腸がんの肝転移病変に対する治療について

大腸がんは、日本では罹患数が最も多いがんであり、欧州でも2番目に罹患数が多いがんです。臓器転移がない場合には、外科的切除と病期によって薬物療法を組み合わせた治療が標準治療として行われます。転移頻度が最も高い臓器は肝臓であり、初診時の大腸がん患者さんの約10-25%に転移が見られます。肝転移病変が切除可能な場合、外科的切除は根治が期待できる唯一の治療法です。

近年では薬物療法の進歩より、転移個数が多い場合やサイズが大きく外科的切除不能の場合でも、先に薬物療法や分子標的治療薬等を用いて腫瘍を縮小させることで切除可能となるケースが増えており、欧州で約40%、日本では約20%の割合で、当初切除不能とされていた肝転移が切除可能となったと報告されています。

しかしながら、肝転移病変に対する外科的切除は技術的に難しく、侵襲も大きいため、患者さんにとって身体的負担が大きいという課題があります。また、薬物療法後には画像上病変が消失することがありますが、その病変を完全に消失したものとし、切除対象から外すべきか、あるいは腫瘍細胞が残存しているものとして切除すべきかについては、専門家の間でも意見が分かれており、現時点では化学的に明確な検証はなされていません。

画像診断について

画像診断は、がんの早期発見に加え、がんの広がりや性質を把握するなど、がん診療に欠かせない検査のひとつです。適切な治療を行うための方針の立案や予後の予測に重要な役割を果たします。画像検査には、超音波検査、X線検査、CT検査、MRI検査、核医学検査などがあり、超音波やX線、磁気を使って安全に正確な診断を行うことができます。また、造影剤の投与前後での変化を調べることで、病気の種類(組織診断)の推察や、腫瘍の形・位置・広がり・正常組織との関係を調べることができます。

なかでもMRIは、磁気共鳴法という強力な磁石の力を用いた検査で、体のさまざまな角度(体の輪切り像、前後や左右に縦割りにした像)の断面を見ることができ、脊髄や骨盤の中、骨の断面など、CTでは撮影しにくい部分も調べることができます。放射線被ばくがないことも大きな特徴です。

画像上の消失について

研究概要・結果

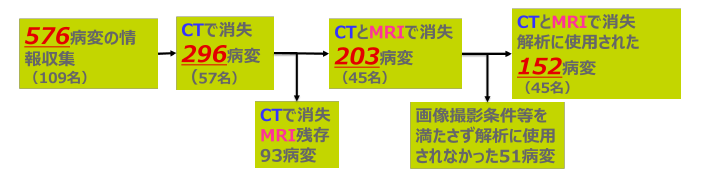

本研究では、肝転移のある大腸がん患者さんで、転移した病変が切除不能または切除不能境界(切除が可能か判断が難しい状態)と診断された日欧米の患者さん233名を対象としました。このうち薬物療法後に画像診断で病変が消失し外科手術が行われたのは109名で、CT上で296病変(57名)の消失を確認しました。さらに、296病変(57名)のうち、203病変(45名)はMRI上でも消失を認められ、その中で画像の撮影条件等を満たした152病変(45名)が解析に使用されました。また、CTでは消失したがMRIで確認できる病変が93病変(12名)でした。

これら画像上消失した評価対象の病変について、外科的に切除された場合は病理学的な腫瘍細胞の有無を調べ、外科的に切除されず経過観察となった場合は術後2年間での再発の有無を画像検査で評価することで、画像診断と術後の診断との一致率を確認しました。

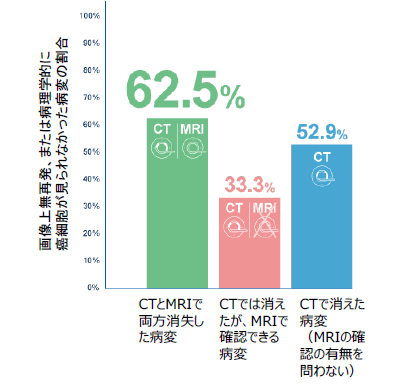

その結果、それぞれの一致率は、CTのみで消失を確認した場合は52.9%で、CTとMRIの両方で消失を確認した場合は62.5%、CTでは消失したがMRIでは確認ができた場合は33.3%でした。術中に造影超音波を使用した場合、一致率は73.7%まで上昇しました。CTとMRIで共に消失を確認した病変の手術前の直径は中央値で3 cmでした。

図1:画像別の消失病変と術後診断との一致率

またサブグループ解析において、画像上で消失病変が見られた45名の患者さんを対象に、消失病変をすべて切除した場合と、1つ以上切除せず残した場合の無再発生存期間を調べた結果の中央値は、11.4か月と7.6か月(生存期間中央値はどちらの場合も未到達)で、切除することが必ずしも再発抑制や生存期間延長に寄与しない可能性があることがわかりました。

図2:消失病変の切除別の無再発生存割合と全生存割合

試験名

DREAM試験:化学療法にて消失した大腸がん肝転移病変に対するDW-MRIの術前診断能の妥当性に関する研究(EORTC1527/JCOG1609INT)

患者さんの登録時期

2016年11月から2021年3月

登録人数

233名

年齢中央値

60.5歳(53.0歳~67.0歳)

転移個数中央値(四分位)

7個(4-10)

研究の実施体制

JCOGデータセンター/運営事務局:福田 治彦/片山 宏(国立がん研究センター)

JCOG大腸がんグループ代表:金光 幸秀(国立がん研究センター)

DREAM study研究代表者:Serge Evrard(Institut Bergonie, フランス)

DREAM study日本側研究代表者:塩澤 学(神奈川県立がんセンター)

DREAM study研究事務局:片岡 幸三(兵庫医科大学)

展望

これまでの後ろ向きの報告では、外科的切除前の画像診断にて消失病変の腫瘍の有無を正しく予測できる割合は33-80%と言われていました。本研究では、専門家による詳細な撮影条件の規定および画像の品質管理が行われた状況下でMRIを実施することにより、腫瘍の有無を高い精度で検出できることを期待しましたが、実際の結果は62.5%にとどまりました。

本研究の結果から、薬物療法後に肝転移病変が画像上消失していても、腫瘍細胞が残っている可能性を考慮し、より精密な肝切除計画と慎重な経過観察の重要性が明らかになりました。

画像上病変が消失したことを根拠に当該病変部位の切除を控えると、画像上検出できない残存病変により治癒の可能性を低下させてしまうおそれがあります。一方で、画像上消失した病変部位を無理に全て切除しても治療成績の向上にはつながらない可能性も示されています。本臨床試験の結果は、様々な診療科の医師が複数で治療計画を十分に話し合い、精密な肝切除計画と慎重な経過観察によって患者さんの不利益を回避することが重要であることを示しています。

今後精密な肝切除計画と慎重な経過観察を実現するためには、さらに精度の高い診断技術とより有効な術前薬物療法の開発が求められます。なお、本研究はEORTCとJCOGの両研究グループ間で密に連携したことにより完遂することができました。特に研究開始にあたり、JCOGに所属する医師がEORTCの中央支援機構に2年間参画し、両研究グループの橋渡し役を務めたことが成功の大きな一因となりました。今後も継続的に人事交流を行うことで、国際共同試験の基盤強化と発展につなげてまいります。

論文情報

雑誌名

JAMA Surgery

タイトル

Diagnostic accuracy of CT/MRI in assessing non-viability of Disappearing Colorectal Liver Metastasis

著者

Kozo Kataoka, Murielle Mauer, Manabu Shiozawa, Sandrine Marreaud, Yoji Kishi, Jedelyn Cabrieto, Hiroaki Onaya, Michel Ducreux, Takeshi Suto, Hyunseon Kang, Nobuhisa Matsuhashi, Alice Fung, Masayoshi Yasui, Michel Rivoire, Toru Tonooka, Roberto Ivan Troisi, Kenichi Nakamura, Stefan Stättner, Yusuke Kinugasa, Wai Chin Foo, Gregoire Desolneux, Benjamin Bonhomme, Masataka Ikeda, Carmela Caballero, Florian Lordick, Yukihide Kanemitsu, Serge Evrard

DOI

10.1001/jamasurg.2025.3600

掲載日

2025年9月18日(米国時間9月17日付)

URL

https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2839125(外部サイトにリンクします)

主な研究費

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)

事業名:革新的がん医療実用化研究事業

研究開発課題名:

化学療法にて消失した大腸癌肝転移病変のDW-MRIを用いた術前診断能の妥当性に関する研究

研究代表者名:神奈川県立がんセンター 消化器外科(大腸)部長 塩澤 学

参考情報

2017年2月1日「日本(JCOG)と欧州(EORTC)の国際共同臨床研究 DREAM study 開始腫瘍細胞遺残の有無を判断できる術前画像診断の開発を目指す低侵襲の治療開発および国際共同臨床研究を強力に推進

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2017/0201/index.html

お問い合わせ先

研究に関するお問い合わせ

学校法人兵庫医科大学

消化器外科学 下部消化管外科

片岡 幸三

電話番号:0798-45-6372

Eメール:ko-kataoka●hyo-med.ac.jp

日本臨床腫瘍研究グループに関するお問い合わせ

国立研究開発法人国立がん研究センター

中央病院 臨床研究支援部門 研究企画推進部 多施設研究支援室

Eメール:webmaster●ml.jcog.jp

広報窓口

国立研究開発法人国立がん研究センター

企画戦略局 広報企画室

電話番号:03-3542-2511(代表)

Eメール:ncc-admin●ncc.go.jp

学校法人兵庫医科大学

総務部 広報課

電話番号:0798-45-6655

Eメール:kouhou●hyo-med.ac.jp

関連ファイル

関連リンク

- 中央病院 臨床研究支援部門

- JCOG (外部サイトにリンクします)