2012-2015年の4年間に診断された がんの5年生存率を公表

がん対策の立案・評価に有用な指標を作成

2025年11月19日

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長:間野博行、東京都中央区)がん対策研究所(所長:松岡豊)を中心とする厚生労働科学研究費補助金「がん統計を活用した、諸外国とのデータ比較にもとづく日本のがん対策の評価のための研究」班(班長:松田智大、がん登録センター長)は、地域がん登録データを活用し、2012年から2015年診断症例の5年生存率を報告書にまとめ公表しました。

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」全国がん罹患モニタリング集計

発表のポイント

- 本集計は、日本のがん患者生存率を住民ベースで計測した国全体と各都道府県の実態を反映した統計値で、がん対策の立案・評価に有用な指標です。

- 集計対象の条件や推定方法を変更し、44地域、約254.7万症例(前回22地域、約59.2万症例)について、部位別、臨床進行度別、年齢階級別に、国際比較にも利用できる5 年純生存率を推定しました。

- 部位別に5年純生存率をみると、男性では前立腺94.3%から膵臓10.7%、女性では甲状腺92.7%から膵臓10.2%まで部位によって大きな差がありました。

- 本集計とあわせて、1993年からの生存率を純生存率の年次推移として改めて集計し経年変化をみると、多くの部位で生存率が向上していることがわかりました。

概要

地域がん登録は、都道府県のがん対策を目的に1950年代より一部の県で開始されました。研究班は日本のがんの実態を明らかにするため、各都道府県の地域がん登録からデータを収集、集計報告を行って以降、年々参加都道府県が増加し、2012年診断症例で全47都道府県のデータがそろいました。

地域がん登録データを活用した生存率は、古くから大阪府立病院機構大阪国際がんセンター(旧大阪府立成人病センター)を中心とする研究班で算出されてきました。本研究班は、第3次対がん総合戦略研究事業の活動を引き継ぎ、2000年診断症例以降、日本のがん患者生存率を計測しています。集計対象6地域にもとづく2000年から2002年診断症例の生存率から始まり、前回の22地域にもとづく2009年から2011年診断症例の生存率、そして今回、集計対象地域が大幅に増加し、44地域にもとづく2012年から2015年診断症例の生存率を報告することとなりました。また、今回の報告では1993年からの過去分のデータも再集計し、比較可能な年次推移も報告しています。

全国がん登録の開始により、2016年診断症例からは全都道府県を対象とした生存率が集計可能となります。本報告は、約30年にわたる期間の生存率推移とともに、最新年においては、ほぼすべての地域を対象に集計した、地域がん登録によるがん生存率の総括です。今後は全国がん登録にもとづく生存率が報告されることとなりますが、本報告はそれに先立ち日本におけるがん生存率の実態を明らかにするものです。

なお、2016年1月より開始された「全国がん登録」における同年診断症例の生存率は、この報告以降の公表になります。

データの概要

利用データ 地域がん登録データ

各都道府県が地域に居住するがんと診断された患者の情報を収集・整理したデータ。

生存率の推定方法 純生存率

「がんのみが死因となる状況」を仮定して、がんが予後へ与える影響を評価するための生存率。

これまで生存率の推定には相対生存率を用いていましたが、相対生存率は実際より過大推定となる恐れがあるため、本集計から純生存率に変更しています。

集計対象地域 44地域(前回22地域)《国際精度基準を満たす》

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県

集計対象症例 2,546,954症例(前回591,778症例)

以下の条件を満たす症例

- 2012年1月1日から2015年12月31日の4年間に、医療機関でがんと診断またはがんの治療が行われた症例、もしくは死亡診断書にがんの診断情報が含まれる症例で、かつ地域がん登録にがん罹患症例として登録された症例

- 0歳から99歳

以下の条件を除いた症例

- 性別不詳の症例

- 死亡診断書の情報のみの症例注1

- 良性、良悪性不詳、上皮内がん

注1)登録漏れの少ないがん登録情報が整備されたため、本集計からがん死亡情報からの遡り調査による登録を集計に含めています。

2012年から2015年診断症例 5 年純生存率集計結果

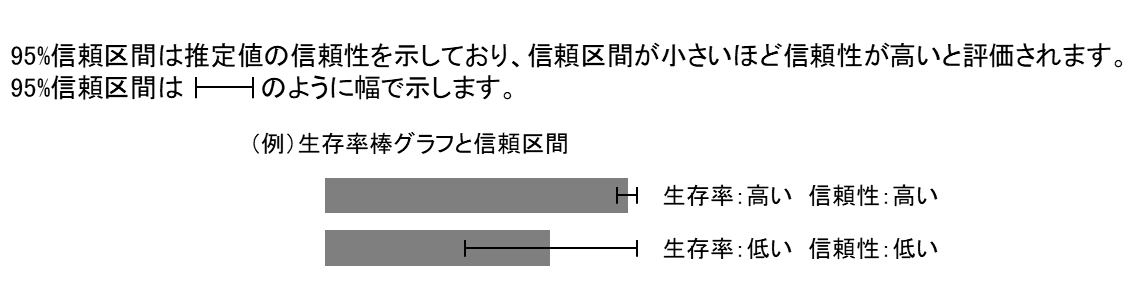

図(グラフ)のみかた

5年純生存率

AYA・成人(15歳以上)で男女計の5年純生存率は、胃63.5%、大腸(直腸・結腸)67.2%、肝および肝内胆管33.7%、肺35.5%、女性乳房88.7%、子宮75.9%、前立腺94.3でした。国際がん生存率標準ICSSで年齢調整した国際比較用数値では、胃65.7%、大腸(直腸・結腸)69.1%、肝及び肝内胆管36.8%、肺40.1%、女性乳房87.9%、子宮70.0%、前立腺94.2%でした。ICSSを用いた年齢調整によって大きな差異があることがわかりました。

小児(15歳未満)では、全分類の5年純生存率が82.3%であり、胚細胞性腫瘍、絨毛性腫瘍、性腺腫瘍が94.5%、網膜芽腫が94.6%と高い値を示す一方、中枢神経系、その他頭蓋内、脊髄腫瘍は57.1%と低く、分類によって大きな差がみられました。

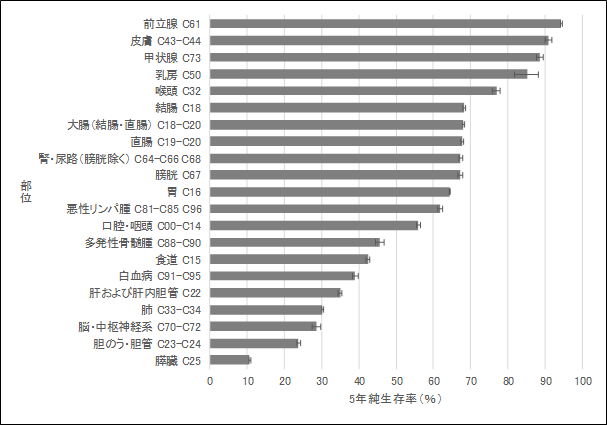

男

高生存率群(70から100%):前立腺、皮膚、甲状腺、乳房、喉頭

中生存率群(30から69%):大腸、腎・尿路(膀胱除く)、膀胱、胃、悪性リンパ腫、口腔・咽頭、多発性骨髄腫、食道、白血病、肝および肝内胆管、肺

低生存率群(0から29%):脳・中枢神経系、胆のう・胆管、膵臓

【図1-1:部位別5年純生存率 男】

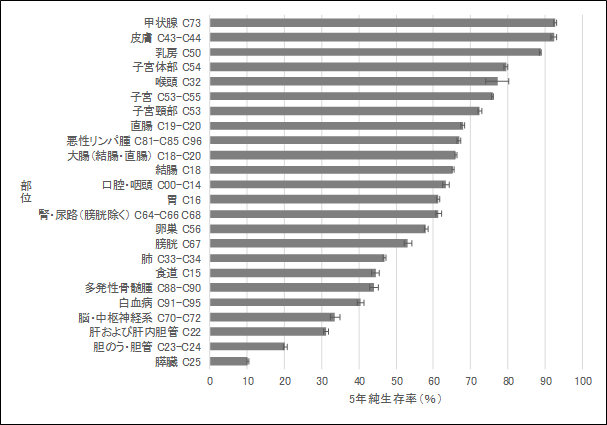

女

高生存率群(70から100%):甲状腺、皮膚、乳房、子宮、喉頭

中生存率群(30から69%):悪性リンパ腫、大腸、口腔・咽頭、胃、腎・尿路(膀胱除く)、膀胱、肺、食道、多発性骨髄腫、白血病、脳・中枢神経系、肝および肝内胆管

低生存率群(0から29%):胆のう・胆管、膵臓

【図1-2:部位別5年純生存率 女】

純生存率曲線

診断から1年目の純生存率は、肝および肝内胆管で男65.9%、女62.8%、胆のう・胆管で男55.0%、女45.4%、膵臓で男39.0%、女35.7%で下降が大きかったが、2年目以降の下降は小さかった。多くの部位では、5年を通して男の方が、女より生存率が高く、逆に女の方で明らかに生存率が高い部位は、口腔・咽頭、食道、肺、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫でした。

臨床進行度別5年純生存率

限局で診断されたがんでは、胃92.4%、大腸(直腸・結腸)92.3%、肝および肝内胆管49.7%、肺77.8%、女性乳房98.4%、子宮94.2%、前立腺では105.6%注2となっていました。一方、遠隔転移まで進行すると、胃6.3%、大腸(直腸・結腸)16.8%、肝および肝内胆管3.1%、肺8.2%、女性乳房38.5%、子宮21.0%、前立腺では52.0%となっていました。

注2)前立腺や甲状腺(乳頭・濾胞癌)等の生存率の高いがん種では、一般の集団よりも健康に留意し医療機関を受診すること等の理由から、生存率が100%以上になることがあります。

年齢階級別5年純生存率

多くの部位で年齢階級を追うごとに生存率は低くなっていましたが、前立腺では若年の方が生存率が低く、皮膚がんでは全年齢階級でほぼ生存率に変化がありませんでした。年齢階級による生存率の差は、多くの部位で、男に比べて女の方が大きいことがわかりました。

主要部位で見ると、年齢階級による生存率の差は男では皮膚(1.9ポイント)、結腸(9.9ポイント)、乳房(12.3ポイント)、食道(13.8ポイント)で小さく、白血病(54.9ポイント)、脳・中枢神経系(47.2ポイント)、多発性骨髄腫(44.2ポイント)で大きいことがわかった。女では皮膚(2.2ポイント)、乳房(7.2ポイント)、結腸(15.4ポイント)で小さく、白血病(54.2ポイント)、多発性骨髄腫(53.2ポイント)、卵巣(51.8ポイント)、脳・中枢神経系(50.2ポイント)で大きいことがわかりました。

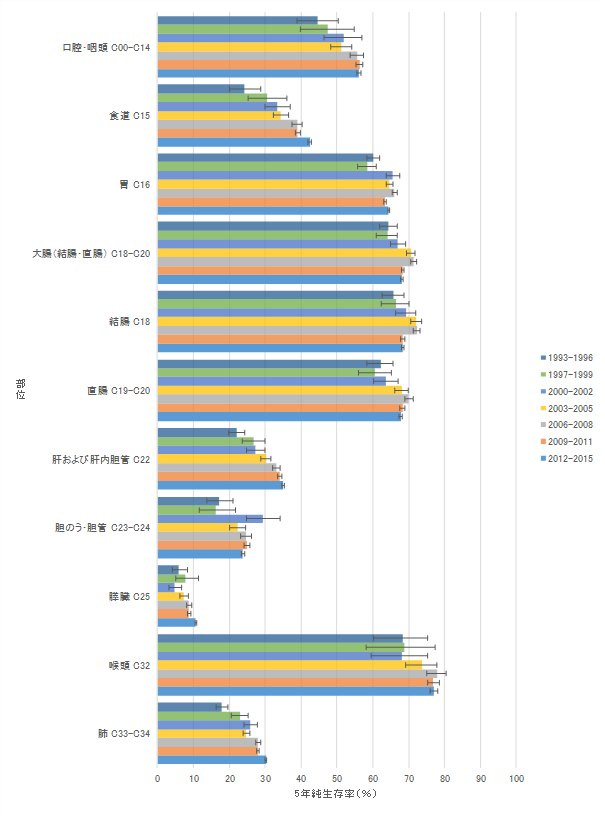

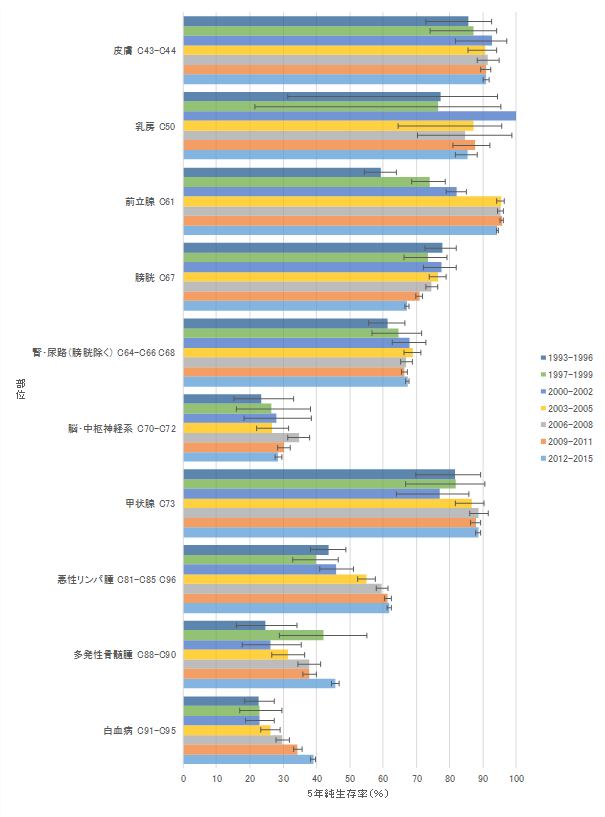

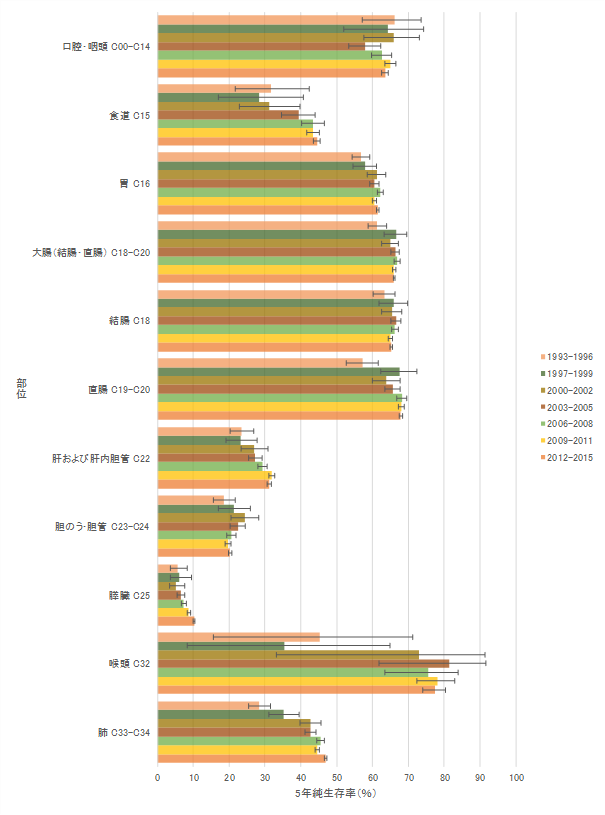

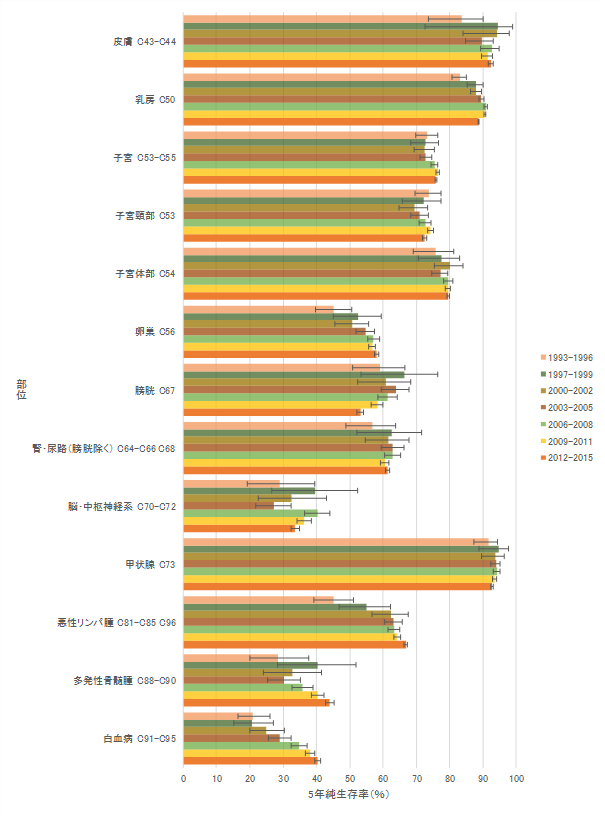

5年純生存率年次推移 1993年から2015年

これまでの全国がん罹患モニタリング集計プロジェクトを7期間に区分し、主要21部位別に純生存率を比較しました。第1期と第7期を比較して、男では、多発性骨髄腫(21.0ポイント)、前立腺(34.9ポイント)、悪性リンパ腫(18.2ポイント)において大きな生存率の向上がみられ、女では、悪性リンパ腫(21.6ポイント)、多発性骨髄腫(15.5ポイント)、肺(18.4ポイント)、白血病(19.5ポイント)において、同様の大きな向上がみられました。一方、両性別ともに、膀胱は生存率が低下(10.6ポイントおよび5.9ポイント)しており、さらに女では、子宮頸部でも低下(1.3ポイント)がみられました。また、甲状腺、皮膚など、もともと生存率が高かった部位は大きな変化がみられないだけではなく、胆のう・胆管や、膵臓、女の口腔・咽頭では大きな向上はみられず、依然として低い水準の生存率にとどまっていることが示されました。

生存率の経年変化は、治療方法や、早期診断割合、医療アクセスの変化など多くの要因に影響されます。がん生存率の変化を適切に解釈するには、がん登録情報を基盤として他の関連データも併せた総合的な分析が必要です。

【図2-1:5年純生存率(%)1993年から2015年の推移 部位別、男】

【図2-1:5年純生存率(%)1993年から2015年の推移 部位別、男】

【図2-2:5年純生存率(%)1993年から2015年の推移 部位別、男】

【図2-2:5年純生存率(%)1993年から2015年の推移 部位別、男】

【図2-3:5年純生存率(%)1993年から2015年の推移 部位別、女】

【図2-4:5年純生存率(%)1993年から2015年の推移 部位別、女】

研究費

研究費名(支援先):厚生労働科学研究費補助金

研究事業名:がん対策推進総合研究事業

研究課題名:がん統計を活用した、諸外国とのデータ比較に基づく日本のがん対策の評価のための研究

研究代表者名:松田 智大

用語の解説

- 地域がん登録

特定の地域に居住する住民で、がんと診断されたすべての患者を対象として登録するしくみ。対象地域における各種がん統計値(罹患数・率、生存率)の整備を第1の目的とし、日本では1951年に宮城県で開始され、2012年に全47都道府県で実施されるに至りました。 - 全国がん登録

わが国でがんと診断されたすべての患者を対象として登録するしくみ。がんに関するデータの収集・管理・分析を行い、がん対策やがん医療の研究を効果的に進めること役立てています。2013年に成立したがん登録推進法の施行に基づいて、2016年診断症例からは、それまで都道府県・自治体単位で実施されてきた地域がん登録から、「全国がん登録」に移行されています。 - 実測生存率

死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率で、診断症例に対する何年後の生存患者の割合で示されます。計算方法は複数存在しますが、Kaplan-Meier法による実測生存率であることが多く、本報告でもKaplan-Meier法を用いて実測生存率を算出しています。診断日等の起算日から、ある一定期間後の患者の生死状況を直接的に示す指標です。 - 純生存率

「がんのみが死因となる状況」を仮定して、実測生存率に重み付けをするのが純生存率です。がん死因と他死因が不可分であり、特に高齢患者のようにがん死因と他死因とで共通する死亡リスクがある場合に生存率を過大評価してしまう偏りを克服しています。現在、Pohar-Perme法による純生存率は、国や都道府県等、一定の集団を対象とした住民ベースのがん統計に、国際的にも広く採用されています。 - 国際がん生存率標準(International Cancer Survival Standard;ICSS)

年齢構成などが異なる集団間でがんの生存率を標準化して比較するための方法。異なる国や地域のがん生存率を比較する際に用いられる。

報道関係からのお問い合わせ先

全国がん罹患モニタリング集計 生存率について

国立研究開発法人国立がん研究センター

がん対策研究所 がん登録センター

〒104-0045東京都中央区築地5-1-1

ダイヤルイン:03-3547-5201(内線 1636)

E-mail:mehor●ncc.go.jp

その他全般について

国立研究開発法人国立がん研究センター

企画戦略局 広報企画室 広報企画係

〒104-0045東京都中央区築地5-1-1

電話番号:03-3542-2511(代表)

Eメール:ncc-admin●ncc.go.jp