トップページ > さまざまな希少がんの解説 > 小児の固形悪性腫瘍

小児の固形悪性腫瘍

更新日 : 2025年8月26日

公開日:2014年4月28日

小児の固形悪性腫瘍について

小児の腫瘍(小児がん)は、成人のがんと異なる性質を持ち、約半分が白血病・リンパ腫などの血液腫瘍、15%が脳腫瘍で、脳腫瘍以外の小児固形がんの多くは身体の深部から発生する「肉腫」(詳細は小児の肉腫をご参照ください)または、それぞれの身体の場所でまだ働きが決まる前の未分化な細胞を起源とする「胎児性腫瘍」に分類されます。また、まれに成人に多く発症する上皮性の「癌」が小児に発症することもあります。ここでは、肉腫以外の小児の固形腫瘍について、発症頻度が高い胎児性腫瘍を中心に説明します。

図1 小児のがんの発症頻度

胎児性腫瘍には、それぞれの部位の組織の元となる細胞に由来する神経芽腫・肝芽腫・腎芽腫・網膜芽腫(眼の腫瘍の項目をご参照ください)などの「芽腫」と呼ばれる腫瘍と、精子・卵子のもととなる未熟な細胞が腫瘍化した胚細胞腫瘍などが含まれます。

図2 小児がんの好発部位

神経芽腫

神経芽腫は自律神経の一種である交感神経のもととなる細胞から発症し、腎臓の上に位置する副腎や背骨の近くにある交感神経節など体の背中側から発症する事の多い腫瘍です。日本では年間約150例の発症があり、5歳以下の小児に多くみられます。初期の段階では殆どが無症状ですが、腫瘍が大きくなるとお腹がふくれてみえたり、転移をきたした場合はその場所によってまぶたの腫れ・貧血・歩かなくなるなどの症状が見られる事もあります。神経芽腫の診断・評価に必要な検査として、腫瘍マーカー(NSE・尿中HVA/VMA)・CT・MRIやMIBGシンチグラフィなどの画像検査を行い、診断確定には生検あるいは切除した腫瘍の病理組織検査を行います。神経芽腫は、治療を行わなくても時間経過とともに自然に縮小/消失するものから、急速に増大し身体の色々な場所への転移を起こし集学的な治療が必要となるものまで、腫瘍によって予後(治りやすさ)に大きく違いがみられます。年齢・腫瘍の広がり・病理分類・遺伝子の特徴的な異常(MYCNの増幅やDNA indexなど)が予後と関係のある因子として知られており、これらの腫瘍の性質を評価した上で、治療方針を決定します。低年齢(多くは6ヶ月未満)によくみられる、腫瘍の自然な縮小/消失が期待できるものについては、治療を行わずに経過観察のみを行いますが、予後の悪い神経芽腫に対しては通常の化学療法・大量化学療法・放射線照射・手術による腫瘍切除・免疫療法を組み合わせた強い治療が必要となります。

腎腫瘍

小児の腎臓内にできる腫瘍の約80%は腎臓のもととなる腎芽細胞から発生するウィルムス腫瘍(腎芽腫)で年間70例から100例発症します。腎芽腫は特定の遺伝性の症候群や先天異常を持っている場合に発症頻度が高くなることが知られており、これらの患者さんでは眼の虹彩の欠損や尿路の変形などの奇形を伴う場合もあります。ウィルムス腫瘍以外の腎腫瘍は稀ですが、明細胞肉腫・腎ラブドイド腫瘍・先天性間葉芽腎腫などの腫瘍があります。また、非常に稀ですが、小児においても成人型の腎がんが発症する事もあります。腎腫瘍の患者さんは無症状の事も多いですが、腫瘍が大きくなるとしこりとして触れたりおなかがふくれたり、血尿や高血圧などの症状が出る事もあります。診断や評価に必要な検査としてはCTやMRIなどの画像検査を行い、確定診断は生検あるいは切除した腫瘍の病理組織検査で行います。ウィルムス腫瘍は腫瘍細胞の顕微鏡上の特徴(病理組織学的な所見)によって予後良好な群(ウィルムス腫瘍の約90%を占めます)と予後不良な群に分けられ、またウィルムス腫瘍以外の腎腫瘍はウィルムス腫瘍に比べて治りにくいため、病理検査による組織学的な診断は治療方針の決定に重要です。ウィルムス腫瘍の治りやすさは組織学的所見・腫瘍の広がり(病期、ステージとも呼びます、I期からV期に分かれます)により異なり、治療は病期によって異なる強さの抗がん剤による薬物治療・手術による腫瘍切除と必要に応じて放射線照射を組み合わせて行います。ウィルムス腫瘍は抗がん剤が非常に効きやすい腫瘍であり病期と組織型にもよりますが、80%以上の患者さんで治癒が期待できます。ウィルムス腫瘍以外の腎腫瘍はウィルムス腫瘍よりも再発しやすく治りにくいですが、同様に薬物治療と手術・放射線照射の組み合わせで治療が行われます。

肝腫瘍

小児の肝臓から発症する腫瘍は年間50例から70例に発症し、そのほとんどは肝臓のもととなる細胞から発生する肝芽腫で多くは3歳未満の低年齢の子どもに発症します。肝臓の外に転移を起こす確率が比較的低く、約70%で治癒が期待できます。成人型の肝細胞癌は小児においては稀ですが、10歳以上の高年齢の子どもに見られ、生存率が25%と予後が不良です。他の小児の腫瘍同様に、腫瘍が大きくなるまでは無症状の事も多いですが、腫瘍が大きくなるとお腹にしこりを触れたり、嘔気・嘔吐や体が黄色くなる(黄疸)などの症状が起こる事もあります。診断には腹部超音波検査、MRIやCTなどの画像検査や腫瘍マーカー(αフェトプロテイン、AFP)が有用で、診断の決定には生検または切除した腫瘍の病理検査を行います。腫瘍の広がり(腫瘍が肝臓の中でどれくらい広がっているか、また、他の臓器へ腫瘍が広がっているか)は手術によって全部腫瘍を取り切れるかと関係があり、治りやすさ(予後)と関連します。治療としては、手術によって腫瘍を完全に切除できるかどうかが治癒のための必須条件です。肝芽腫は抗がん剤の投与によって縮小しやすい腫瘍であるため、腫瘍が大きくて最初から手術で取り切ることが難しい場合は薬物療法で腫瘍を小さくしてから手術を行います。また、術後にも抗がん剤の投与を行います。肝細胞癌は抗がん剤が効きにくい腫瘍であり、手術が治療の中心となります。

胚細胞腫瘍

胚細胞腫瘍は、胎児の時期の精子や卵子のもととなる細胞から発生する腫瘍です。精巣や卵巣(性腺)から発症するものと、仙尾部(お尻)や後腹膜(お腹の中の背中に近い部分)、前縦隔(心臓の前の部分)や首、頭の中など性腺外の体の色々な部分から発症するものに分けられます。肺細胞腫瘍は細胞の持つ性質により、良性のものと悪性のものに分けられます。最も多いのは奇形腫とよばれる良性の肺細胞腫瘍で、髪の毛・筋肉・骨・歯など色々な組織を含んでいるのが特徴です。悪性の胚細胞腫瘍は腫瘍の性質によって卵黄嚢腫瘍・胎児性癌・未分化胚腫・精上皮腫・絨毛癌など、いくつかの腫瘍に分類されます。発症する頻度や年齢は生じる部位によって様々です。診断には腫瘍マーカー(αフェトプロテイン、AFPやβヒト絨毛性ゴナドトロピン、βhCG)や超音波検査・MRI・CTなどの画像検査を用い、診断確定には生検や切除した腫瘍の病理検査を行います。腫瘍の広がり(病期、ステージとも呼びます。腫瘍の大きさ・他の臓器に転移しているか・リンパ節や他の臓器に浸潤しているかによってIからIVに分かれる)は治りやすさと関係があります。良性の腫瘍や卵巣・精巣に発症した一部の悪性胚細胞腫瘍に対しては、手術によって完全に取り除くことが出来れば、薬物治療を行わずに治すことが出来ます。病期や腫瘍の部位・切除可能かに応じて、手術の前や後に抗がん剤による薬物治療を行います。抗がん剤による治療の後に腫瘍が残存する場合や腫瘍の細胞の性質によって、放射線治療を加える事もあります。

その他の小児固形悪性腫瘍

小児の固形腫瘍は発症頻度が少なく全て希少がんですが、その中でも発症頻度が低い悪性腫瘍や成人型の上皮がんも存在します。これらの腫瘍は治療方法が確立していないことも多く、診断が難しい場合もあり、専門施設での診療が必要となります。

症状について

初期の頃は症状がない事が多く、網膜芽細胞腫以外は特有の症状で見つかる事は多くありません。上記のように、進行例では大きくなった腫瘍をしこりとして触れたり、健診や小児科に受診した時に偶然見つかったりすることもあります。

診断について

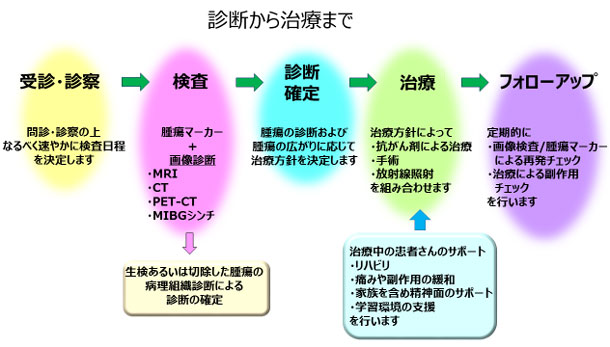

特徴的な腫瘍マーカーや診断方法については、上記各疾患についての記載を御参照ください。画像診断(超音波検査・CT・MRIなど)で腫瘍の広がりを評価した後に、腫瘍組織を採取して病理学的に診断を確定します。検査や生検の時には、鎮静剤(眠くなる薬)や鎮痛剤(痛み止め)を用いて、小児の患者さんが感じるストレスを最小限に抑えて、迅速に診断を行う事を心がけます。

治療について

上述の通り、腫瘍の種類や広がりによって治療方針は異なりますが、治療は抗がん剤による薬物治療・手術・放射線照射を組み合わせた強く集中的な治療を行います。小児の患者さんが充実した環境で治療を受ける事ができるように、リハビリや精神的サポート・治療・学習環境の整備が不可欠です。また、治療終了後も、がんが再び出てこないか(再発)を確認し、治療による副作用が出てこないかをチェックするために定期的なフォローアップを行います。強い治療を行う事によって、別の種類のがんが発症したり(二次がんと呼びます)、また強い治療を行う事によって心臓や腎臓のダメージ、成長の障害(身長が伸びにくいなど)、生理が来なかったり不妊が起こる事もあります。心臓や腎臓の機能のチェックやホルモン値の測定を含めた定期的なフォローアップは重要です。

図3 診断から治療まで

執筆協力者

- 荒川 歩(あらかわ あゆむ)

- 希少がんセンター

- 国立がん研究センター中央病院

- 小児腫瘍科