トップページ > 各部紹介 > データサイエンス研究部 > プロジェクト > 国勢調査と人口動態統計の新たなリンケージ手法を開発

COVID-19死亡率の社会人口学的特徴を初めて分析

国勢調査と人口動態統計の新たなリンケージ手法を開発

COVID-19死亡率の社会人口学的特徴を初めて分析

発表のポイント

- 国立がん研究センターがん対策研究所は、公的統計データの新しい利活用方法を開発し、がんを中心に死亡率の健康格差などの社会人口学的特徴を明らかにしています。

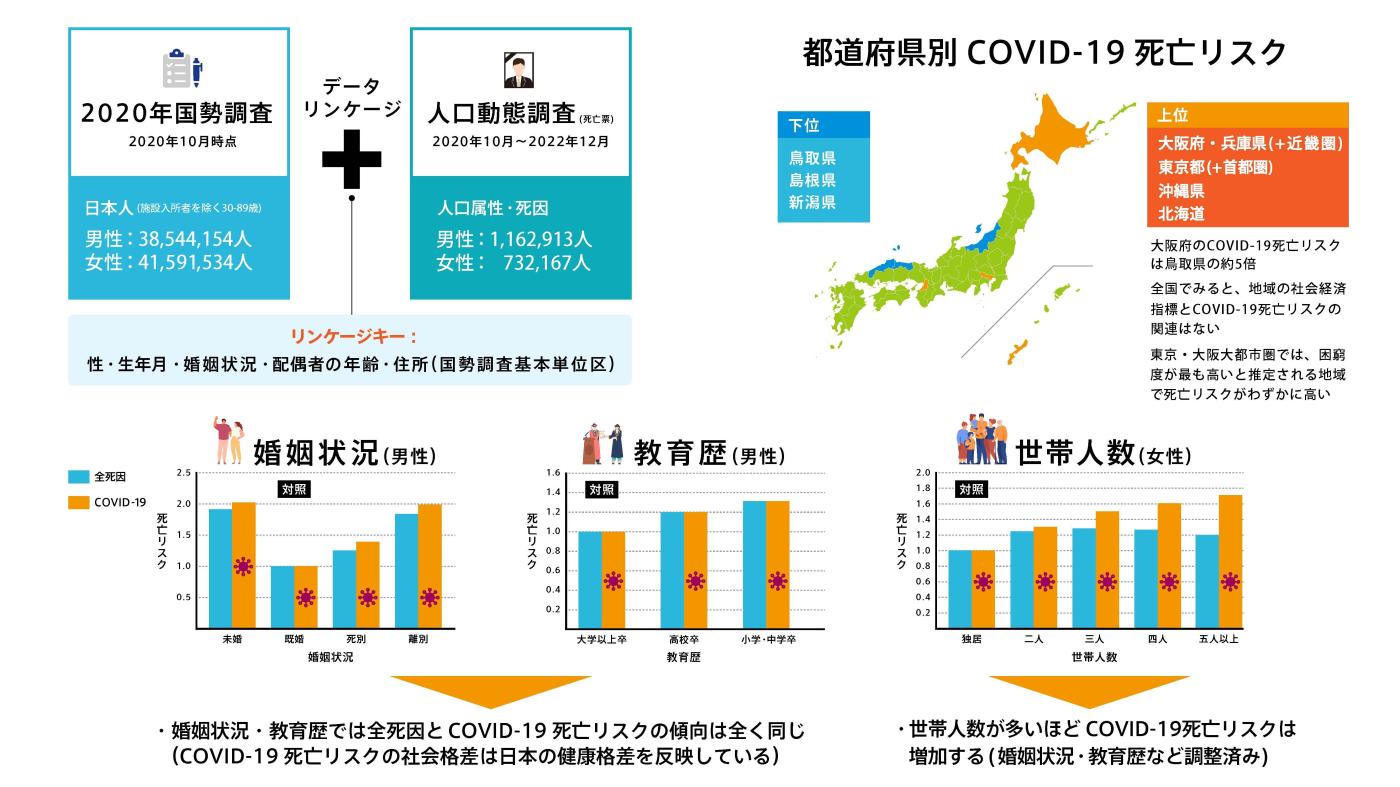

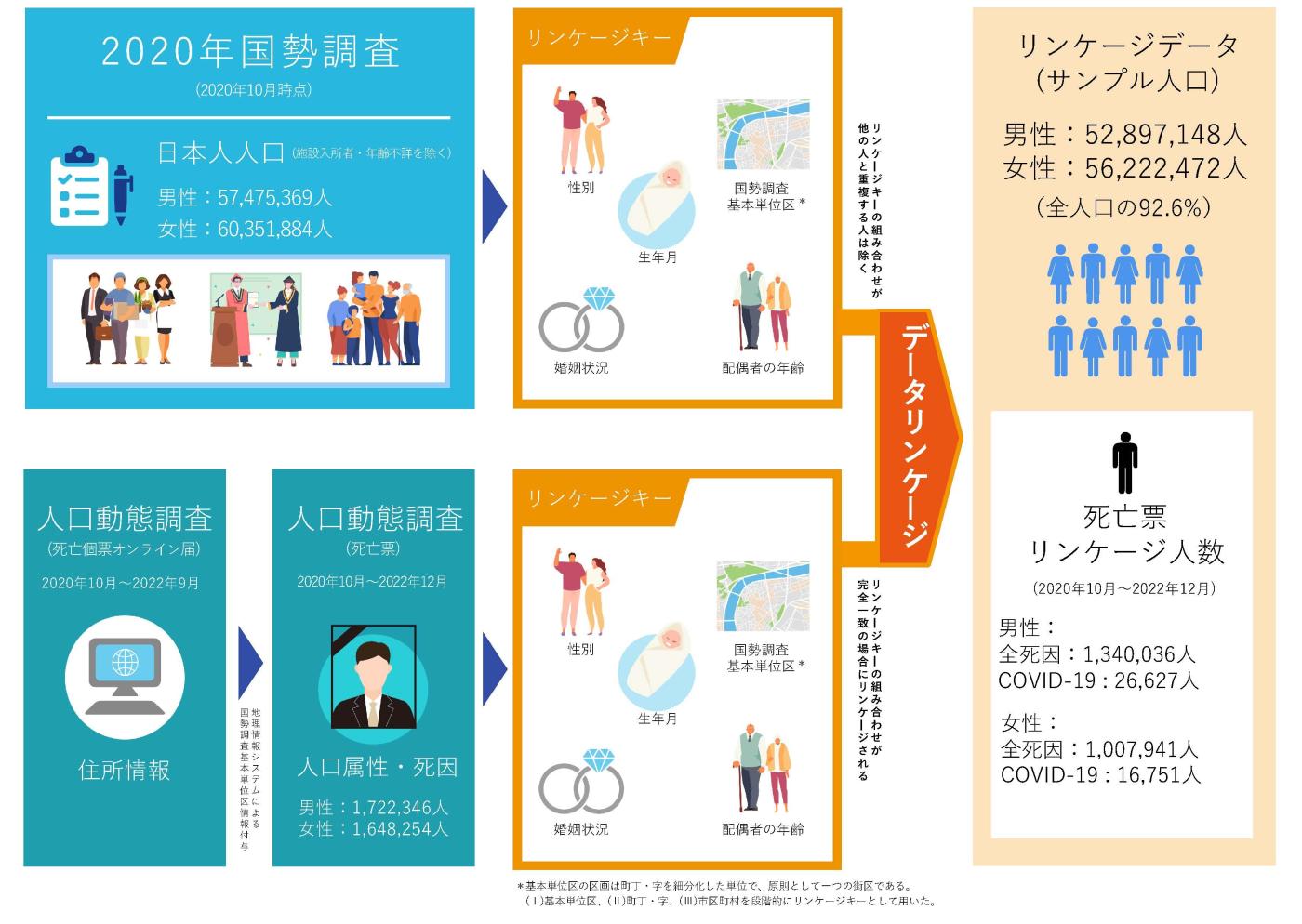

- 国勢調査と人口動態統計死亡票の匿名化個票データの突合方法(データリンケージ)に地理情報を活用し改良することで、日本人約1億人を含む新たな死亡データベースを作成しました。そのうち30-89歳(約8000万人)を対象にCOVID-19死亡率の社会人口学的特徴を初めて分析しました(図1)。

- COVID-19死亡率は、婚姻状況と教育歴では全死因死亡率の特徴(例:未婚は既婚に比べて高い、高校卒業者は大学以上卒業者に比べて高い)と同じでした。一方、世帯人数が多いほどCOVID-19死亡リスクが高いことや、わが国の地理的なCOVID-19死亡リスクの特徴が明らかになりました。

- 諸外国では公的統計・健康医療ビッグデータ等をデータリンケージして健康課題の解決につなげています。本研究のデータリンケージ手法は、がん死亡の社会人口学的分析など新しいデータ分析の基盤としてわが国の医学・公衆衛生施策に貢献することが期待されます。

図1. COVID-19死亡率の社会人口学的特徴

概要

国立研究開発法人国立がん研究センター(東京都中央区、理事長:間野 博行)がん対策研究所(所長:松岡 豊)データサイエンス研究部(部長:片野田 耕太)と東北大学大学院環境科学研究科環境地理学分野(教授:中谷 友樹)の研究グループは、2020年国勢調査と人口動態統計死亡票の匿名化個票データの突合方法(以下、「データリンケージ」という。)に地理情報を活用し改良することで、新たな死亡データベースを作成し、日本人の新型コロナウイルス感染症(以下、「COVID-19」という。)死亡率の社会人口学的特徴を初めて明らかにしました。

COVID-19死亡率の社会人口学的特徴を評価することは、がんを含む他の疾患と同様に健康格差モニタリングの一環として不可欠ですが、わが国の既存の公的統計データからは明らかになっていません。本研究では、2020年国勢調査(約1.09億人)と人口動態統計死亡票(約235万人)をデータリンケージした新たな死亡データベースを作成しました。そのうち30から89歳(人口約8000万人と死亡票約190万人)を対象に全死因とCOVID-19年齢調整死亡率を分析しました。婚姻状況と教育歴でCOVID-19死亡リスクに差があることや世帯人数が多いほどCOVID-19死亡リスクが高いこと、わが国の地理的なCOVID-19死亡リスクの特徴が明らかになりました。本研究で開発されたこの新しいデータリンケージの手法は、がん死亡の社会人口学的分析など新しいデータ分析の基盤としてわが国の医学・公衆衛生施策に貢献することが期待されます。

本研究成果は、2025年7月9日に国際英文ジャーナル「The Lancet Regional Health – Western Pacific」で公開されました。

背景

国立がん研究センターがん対策研究所は、公的統計や健康医療データの新しい利活用方法を開発し、がんを中心に死亡率の推移や死亡率の社会格差(以下、「健康格差」という。)を明らかにしてきました。COVID-19の流行はCOVID-19感染者の対応だけでなく、がん診療をはじめとする医療提供体制にも影響を与えました。2021年には日本人の全死因死亡率が前年比約2.2%増加(関連研究トピックス:1)、2022年にはさらに前年比約6.0%増加となり、COVID-19死亡率が全死因死亡率増加に大きく寄与していたことを報告しています。しかし、どの人口集団でCOVID-19死亡率が高かったかなど、健康格差を示す社会人口学的特徴(Sociodemographic patterns)については明らかになっていません。2023年5月まで、厚生労働省が都道府県別COVID-19死亡数などを毎日公表していましたが、速報データのため詳細なCOVID-19死亡率は明らかではありませんでした。

デジタル化された死亡・疾病記録の個票データは行政記録情報や他の健康医療データとリンケージされることで単一のデータベースでは分析できない研究が可能になります。このような研究手法は現在の医学・公衆衛生研究の主流の一つとなっています。英国やデンマークではデータリンケージが社会実装されており、近年では社会人口学的属性やワクチン接種歴とCOVID-19罹患・死亡との関連が数百万~数千万人規模で分析されています。わが国で類似の分析は本研究グループが2010年国勢調査(約800万人)に人口動態統計死亡票(約33万人)をデータリンケージし、がんを含む死因別の教育歴別死亡率の分析を行った研究(関連研究トピックス:2)などに限られます。本研究ではリンケージ方法の改良により2020年国勢調査と人口動態統計死亡票から日本人約1億人を含む新たな死亡データベースを作成し、これによりわが国のCOVID-19死亡率の社会人口学的特徴を初めて分析しました。

参考

研究トピックス:1(2023年8月31日公表)

2021年の日本人の全死因死亡率は前年比で2.2%増加 がん(悪性新生物)の死亡率は0.6%減少

研究トピックス:2(2024年3月28日公表)

国勢調査と人口動態統計の個票データリンケージにより日本人の教育歴ごとの死因別死亡率を初めて推計

研究方法

総務省の2020年国勢調査と厚生労働省の人口動態統計死亡票(2020年10月−2022年12月)について、統計的研究のため統計法第33条に基づく利用申請を行い、匿名化個票データを取得しました。本研究ではリンケージの新しい手法として、地理情報を活用して住所を国勢調査基本単位区レベルで分析しました。「性、生年月、住所(国勢調査基本単位区)、婚姻状況、配偶者の年齢(既婚のみ)」の組み合わせをリンケージキーとし、日本人を対象にした新たな死亡データベース(the 2020 Japanese census-linked mortality database)を作成しました(図2)。

図2.2020年国勢調査と人口動態統計のデータリンケージ

図2.2020年国勢調査と人口動態統計のデータリンケージ

COVID-19死亡率の分析には、最終的に日本人80,135,688人(30から89歳)と1,895,080人の死亡票(うちCOVID-19による死亡は34,213人)が含まれました。なお、国勢調査時(2020年10月)に90歳以上の人および年齢に関わらず介護老人福祉施設など施設入所者はリンケージ精度が低いことが確認されたため、分析から除外しました。全死因およびCOVID-19の年齢調整死亡率を地域(都道府県)、婚姻状況、世帯人数、教育歴、職業階層、地域(市区町村)の社会経済指標(注1)ごとにそれぞれ算出しました。社会人口学的属性と全死因およびCOVID-19死亡リスクの関連を調べるために、上記の社会人口学的属性(職業階層を除く)と年齢を調整した多変量修正ポアソン回帰分析により死亡率比を算出しました。また、全ての分析は性・期間(2021年と2022年)ごとに行いました。

研究結果

日本人約1億人を含む新たな死亡データベースを開発

- 地理情報を活用し住所を国勢調査基本単位区レベルで分析が可能となった改良したデータリンケージ手法により、2020年国勢調査(約1.09億人)と人口動態統計死亡票(約235万人)をリンケージした新しい死亡データベースを開発しました(図2)。

婚姻状況と教育歴でCOVID-19死亡リスクに差があることが明らかに

- 既婚と比べた未婚のCOVID-19死亡率比は男性2.02倍、女性1.76倍、大学以上卒業者と比べた小学・中学卒業者のCOVID-19死亡率比は男性1.33倍、女性1.49倍と、婚姻状況と教育歴で全死因死亡率と同様にCOVID-19死亡リスクに差がありました(図1)。

- COVID-19死亡率の社会人口学的特徴は男女で同じ傾向がみられ、期間ごとにみても同様でした。

世帯人数が多いほどCOVID-19死亡リスクは高いことが明らかに

- 全死因と異なり、世帯人数がより多いほどCOVID-19死亡リスクが高くなることが明らかになりました。例えば、5人以上の世帯に住む人は独居に比べてCOVID-19死亡率比は、男性1.51倍、女性1.69倍に対し、全死因死亡率比は男性1.16倍、女性1.20倍でした(図1)。

地理的なCOVID-19死亡率の特徴が明らかに

- 都道府県別にみると、大阪府、兵庫県(および近畿圏)、東京都(および首都圏)、沖縄県、北海道の順でCOVID-19死亡率が最も高く、鳥取県、島根県、新潟県の順で最も低くなっていました(図1)。

- 大阪府のCOVID-19死亡率比は鳥取県の約5倍(男性5.9倍、女性4.9倍)でした。

- 全国的には、地域の社会経済指標とCOVID-19死亡率に関連性がみられませんでした。これは、この指標が大きい(失業率が高いなどの特徴がある)地域で全死因死亡率リスクが高いという従来知られている特徴とは異なる傾向でした。さらに、欧米諸国ではこの指標が大きい地域ほどCOVID-19死亡率が高くなる関連性が数多く報告されており、その傾向とも異なっていました。

- COVID-19死亡率が高い大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)に限定して分析すると、この指標が最も大きい地域では最も小さい地域に比べて2022年のCOVID-19死亡率比がわずかに高いこと(男性1.13倍、女性1.16倍)が明らかになりました。

研究の限界

本研究の限界として、下記の点について解釈に注意が必要です。

- 本研究で作成した死亡データベースでは全数調査である人口動態統計の結果に比べて死亡率が約15%過小推計されており、特に高齢者層で死亡率が過小推計されている傾向があります。

- 本研究では年齢に関わらず介護老人福祉施設など施設入所者は分析から除外されており、施設内クラスターによるCOVID-19死亡は分析に含まれていません。

- 都道府県別のCOVID-19罹患率や個人のワクチン接種状況を考慮した分析は行なっていません。

- COVID-19死亡は厚生労働省の人口動態統計で報告された原死因で定義されています。このため、本研究は超過死亡(COVID-19流行による間接的・潜在的な死亡リスクの増加)を分析したものではありません。

今後の展望

わが国において新興感染症であるCOVID-19死亡率の社会人口学的特徴(個人の婚姻状況と教育歴)は、これまでに知られている健康格差(全死因死亡率の社会人口学的特徴)を反映していたことが明らかになりました。また、家庭内感染リスクがより高い多人数世帯(特に3世代家族)の対策の重要性や人口増加と住宅価格の高騰等により住居面積が狭くなる傾向がある大都市圏における公衆衛生政策に示唆を与えるものです。COVID-19の流行は医療機関の受診抑制やがん検診などのがん対策にも影響を与えたことから、本研究で開発した死亡データベースはがん死亡率の社会人口学的特徴などの継続的な健康格差モニタリングに活用されることが期待されます。

諸外国では、公的統計や健康医療ビッグデータ等の特性を活かしてデータリンケージ分析を行い、政策立案やその評価など健康課題の解決につなげています。この新しいデータリンケージ手法はわが国の医学・公衆衛生研究を国際的に最先端の方法(デジタル化された健康医療ビッグデータ等をリンケージして課題をタイムリーに分析すること)に近づける基盤となることが期待されます。

論文情報

雑誌名

The Lancet Regional Health – Western Pacific

タイトル

Sociodemographic patterns of COVID-19 mortality: the 2020 Japanese census-linked mortality database

著者

Hirokazu Tanaka, Kota Katanoda, Tomoki Nakaya, Yasuki Kobayashi

DOI

https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2025.101609

掲載日

2025年7月9日

URL

https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/home

研究費

研究費名(支援先):独立行政法人日本学術振興会 科学研究費助成事業

研究事業名:若手研究

研究課題名:公的統計と医療ビッグデータを活用したわが国の健康格差分析と対策のための包括的研究(23K16341)

研究代表者名:田中 宏和(がん対策研究所 データサイエンス研究部 サーベイランス研究室長)

用語解説

注1:地域の社会経済指標

本研究で用いた指標は共同研究者の中谷友樹教授(東北大学大学院環境科学研究科環境地理学分野)らが開発した地域の社会経済指標で、“Area Deprivation Index (ADI)”と呼ばれます注1。その地域に居住する集団の困窮度(Deprivation)を間接的に示す地域指標です注2。国勢調査で調査されている項目のうち、その地域の世帯・職業・住居に関する8項目(高齢夫婦世帯割合、 高齢単身者世帯割合、母子世帯割合、賃貸住居居住世帯割合、グレーカラー就業者割合、農業漁業就業者割合、ブルーカラー就業者割合、完全失業率)を用いて算出されます。この指標が大きいほど、その地域に困窮する人々が多く暮らしていると推定され注2、地域の社会経済指標の一つとして社会学研究や疫学研究で用いられています注3。

この指標は、貧困と間接的に関連する居住者の特性として、高齢化や世帯構成、職業分布などの指標群を組み合わせて、全国一律に算出しています。そのため、個々の地域については困窮度の実態を必ずしも表していない可能性があります。

引用

- 注1)Area Deprivation Index(ADI). 東北大学中谷友樹研究室(外部サイトにリンクします)

- 注2)中谷友樹. 都市空間における健康の格差と近隣効果. 日本都市社会学会年報. 2022. 43-58.(外部サイトにリンクします)

- 注3)Nakaya T, Honjo K, Hanibuchi T, et al. Associations of all-cause mortality with census-based neighbourhood deprivation and population density in Japan: a multilevel survival analysis. PLoS One. 2014;9(6):e97802.

お問い合わせ先

国立研究開発法人国立がん研究センター

がん対策研究所 データサイエンス研究部

サーベイランス研究室

田中 宏和

104-0045東京都中央区築地5-1-1

電話番号: 03-3547-5201(ダイヤルイン 1630 または3354)

Eメール: hitanak●ncc.go.jp