トップページ > 研究組織一覧 > 分野・独立ユニットグループ > 分子腫瘍学分野 > 研究プロジェクト > 同一がん遺伝子における複数変異の意義の解明

同一がん遺伝子における複数変異の意義の解明

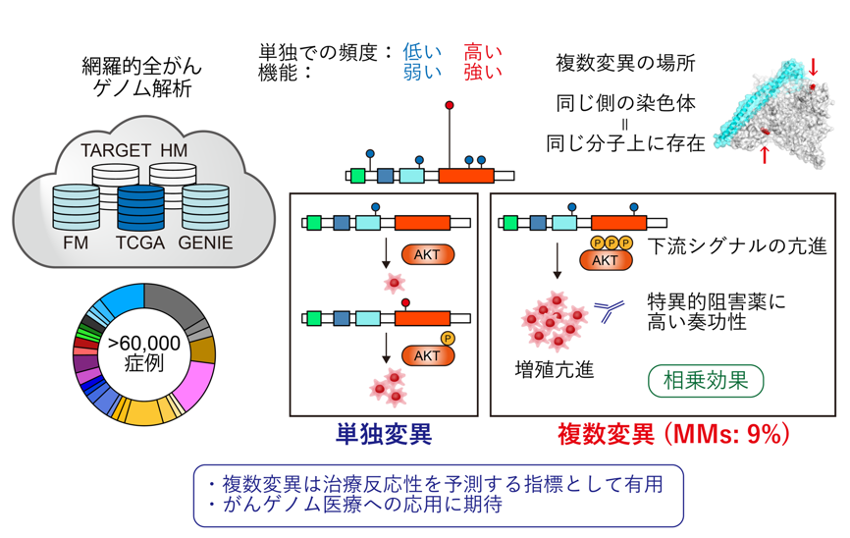

我々は、発表当時過去最大規模の症例数である6万例を超える大規模ながんゲノムデータについて、スーパーコンピューターを用いた遺伝子解析を行い、同一がん遺伝子内における複数変異が相乗的に機能するという新たな発がん機構を解明しました(Saito Y, Koya J, Nature, 2020)。従来、がん遺伝子は単独で変異が生じることが多いと考えられてきましたが、PIK3CA遺伝子・EGFR遺伝子などの一部のがん遺伝子では複数の変異が生じやすいことが明らかになりました。これらの変異は単独では機能的に弱い変異ですが、複数生じることで相乗効果により強い発がん促進作用を示しました。特にPIK3CA遺伝子で複数変異を持つ場合は、単独変異よりもより強い下流シグナルの活性化や当該遺伝子への依存度が認められ、特異的な阻害剤に対して感受性を示しました。これらの結果は、同一がん遺伝子内の複数変異が発がんに関与する新たな遺伝学的メカニズムであることを示しています。

このように、当研究室は多様ながん種由来の様々な解析プラットフォームによるデータを統合的に扱うがん種横断的ゲノム解析を進めており、がんゲノム異常の全体像と発がん機序の解明に取り組んでいます。

プレスリリース:「最大規模の横断的がんゲノム解析による新規発がん機構の解明―がんゲノム医療への応用が期待―」

注意事項:記述、画像、写真の無断転載・転用を禁止します