トップページ > NEWS > 細胞情報学分野(間野博行分野長)と東京大学との共同研究の成果がScience Translational Medicine誌に出版されました

細胞情報学分野(間野博行分野長)と東京大学との共同研究の成果がScience Translational Medicine誌に出版されました

発表論文

Kohsaka S, Nagano M, Ueno T, Suehara Y, Hayashi T, Shimada N, Takahashi K, Suzuki K, Takamochi K, Takahashi F, Mano H. “A method of high-throughput functional evaluation of EGFR gene variants of unknown significance in cancer” Science Translational Medicine 9, eaan6556, 2017.

大規模ながんゲノム研究によって、多数の臨床的意義不明な遺伝子変異(variants of unknown significance: VUS)が報告されましたが、それらが、がんと関連性を持つかは不明のままです。

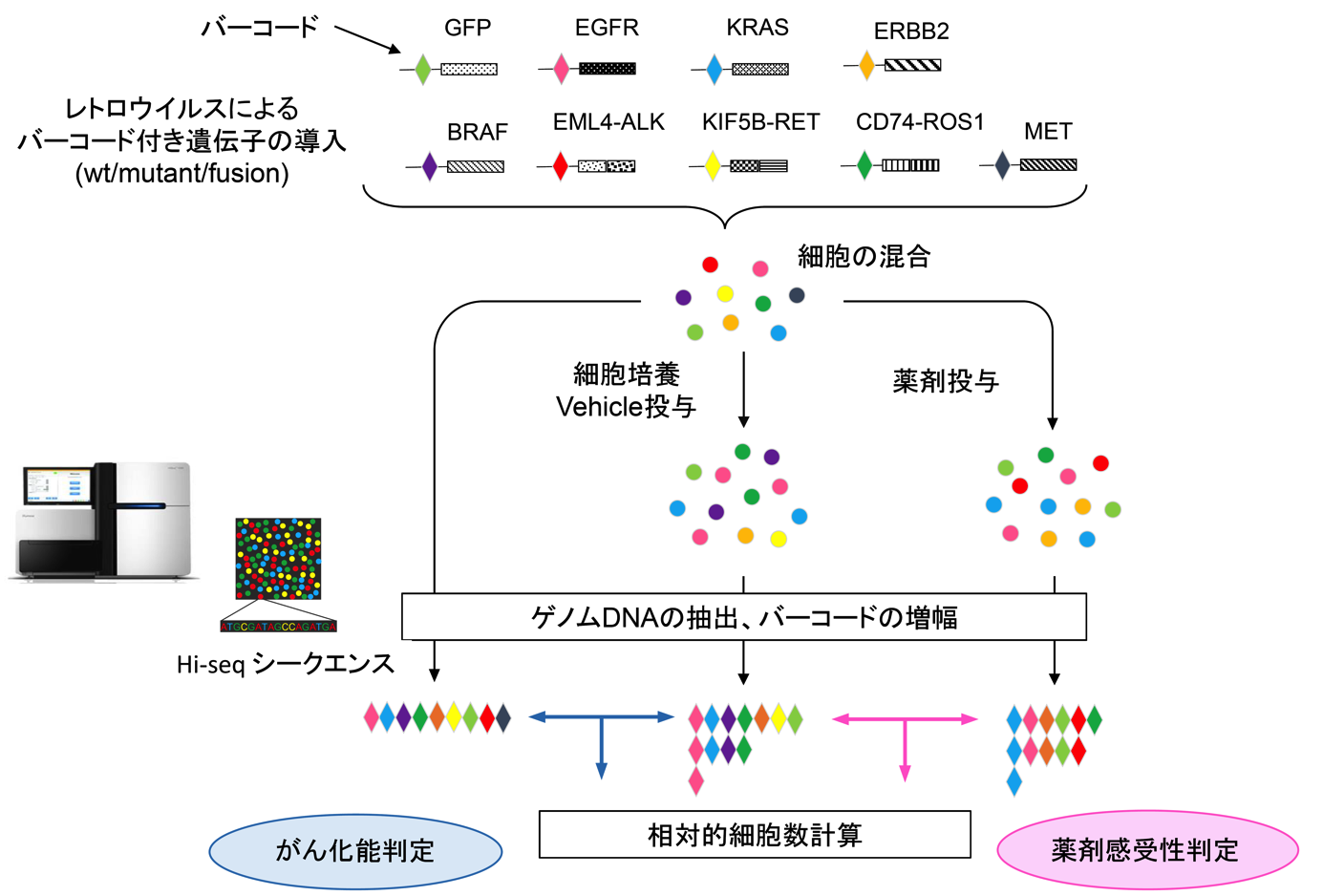

このたび細胞情報学分野と東京大学大学院医学系研究科ゲノム医学講座、細胞情報学分野のグループは、革新的なハイスループット遺伝子変異機能解析手法(mixed-all-nominated-mutants-in-one method: MANO法)を開発しました(下図)。この手法を用いて、肺腺がんで高頻度に見られる101種類のEGFR遺伝子変異を評価したところ、64種類ががん化能をもつ遺伝子変異であることが判明しました。さらに、医療現場で使用されている、EGFRのチロシンキナーゼ阻害剤に対して耐性を起こさせる変異を数多く発見しました。特に、EGFRエクソン19番内の非同義変異やL833V、A839T、V851I、A871T、G873Eなどが、チロシンキナーゼ阻害剤であるゲフィチニブやエルロチニブ等のがん治療薬への耐性を生じさせるのに関係する重要な変異であるということを今回明らかにしました。また肺腺がんにおいて最も多くみられるEGFR(L858R)変異は、EGFRの858番目のアミノ酸がロイシン(L)からアルギニン(R)に置き換わるものですが、この変異のあるがん患者のうち約20%では、EGFR(L858R)変異の存在する同じ染色体上のEGFR遺伝子内に重複変異が存在することがわかり、12.8%では、変異があることによりゲフィチニブへの感受性が減弱することが明らかになりました。さらにMANO法を用いた解析で、いくつかのEGFR変異では、試験に用いた全てのEGFRチロシンキナーゼ阻害剤への耐性が生じていたにもかかわらず、EGFRを標的とするモノクローナル抗体であるセツキシマブへの感受性は保たれ、有効な治療薬となり得ることが判明しました。

本研究は、これまで意義不明であったEGFR遺伝子のマイナー変異(稀な遺伝子変異)を検査し、それぞれのがん化能、および薬剤感受性を明らかにしたと同時に、今後のゲノム医療を実装する際には、マイナー変異もシークエンス解析し同定することの重要性をも示唆した画期的な成果です。MANO法は、今後がん化関連遺伝子のVUSを網羅的に評価することで、個別化医療を実現するための基盤的な手法になると期待されるとともに、一度に多数の遺伝子変異に対してがん治療薬の効果を評価できることから、新しい分子標的治療法の研究開発にも大きな貢献をするものと考えられます。