トップページ > 研究組織一覧 > 分野・独立ユニットグループ > 希少がん研究分野 > 研究室紹介 > 奥の細道 > 研究の奥の細道

研究の奥の細道

11月20日 4th Korean Innovative Group of Sarcoma Research Symposium(ソウル、韓国)

韓国・国立がんセンターの主催する4th KINGS (Korean Innovative Group for Sarcoma research) Symposium “Connecting Minds, Unlocking Sarcomaに招待され、「Sarcoma Research in 21st-Century」と題する講演をしてきました。

疾患の希少性のため、肉腫研究では、がんモデル、バイオバンク、オミクス解析、国際共同研究、臨床試験デザインなどにおいてさまざまな工夫が必要です。その工夫はがん研究全体に波及すると考えています。分子標的薬が台頭し分子異常によってがんが細分化される今日においては、あらゆるがんは希少がんの集まりだと考えられるからです。私はこのことを「Reverse innovation」と捉えています。Reverse innovationとは、新興国・途上国で生まれた技術・製品・研究手法が、先進国に逆輸出され先進国側のイノベーションを促すことです。その研究バージョンとして、希少がんの研究で生まれた工夫が、やがてがん研究全般に応用されイノベーションを引き起こすことを想定しています。実際、希少ながんで発見されたがんの分子機構やがん関連遺伝子、そして希少ながんで開発された治療法は数多くあり、それらは後にがん研究・臨床に広く波及しました。本学術集会では、このような希少がん研究の歴史を念頭に置きつつ、今までの経験をもとに希少がん研究の将来についてお話ししました。

懇親会では、講演者や参加者の方々と楽しいひと時を過ごすことができました。

集合写真I:本シンポジウム参加者の方々

集合写真II:主催者のJune Hyuk Kim教授(中央)と講演者の方々

11月17日 Paju Medical Cluster(ソウル、韓国)

韓国の坡州市(Paju市)が主催する、2025 Paju Free Economy Zone Bio Conferenceに招待され、「21st-Century Cancer Research for Innovative Therapeutics」と題する基調講演をしました。本カンファレンスは、同市が推進する国際的バイオクラスター(Paju Medical Cluster (PMC))の構築に関するイベントでした。世界の研究者・企業・医療機関が集い、がんプロテオミクスやAI創薬など先端バイオ研究の最新動向を共有し、国際共同研究と産業連携の基盤について意見交換を行うために企画されました。PMCでは、「医療クラスター×国際研究×産業化」というバイオエコシステムが計画されており、アジアのがんプロテオミクス中心地を目指すとのこと。日本の研究者との関連も含め、これから楽しみです。

韓国ではチキンとビールを一緒に楽しむ「치맥(チメク)」という食文化があります。講演会終了後には、講演者およびJong Bae Park教授のラボの若手研究者および学生さんと一緒にチメクを楽しみました。

集合写真I:左から、近藤格(NCC)、Jong Bae Park教授(Kyung Hee University, Korea)、D.R. Mani教授(Broad Institute, USA)、Philip James Robinson教授(Children's Medical Research Institute, Australia)

集合写真II:Paju市・市長のKim Kyungil氏(中央)と共に

10月25-26日 第76回日本電気泳動学会学術大会(松山、愛媛)

第76回日本電気泳動学会学術大会に参加しました。日ごろ病理学でお世話になっている四国がんセンターの寺本典弘先生(大学時代の柔道部の先輩)と、かつて国立がん研究センター研究所におられ今は愛媛大学に奉職されている塩川大介先生をご招待し、講演をお願いしました。寺本先生には松山のおいしいお酒を教えていただきました。近藤ラボからは塩田よもぎ、大崎珠理亜、木村陽菜の3名が発表しました。大崎さんは、「患者由来がん悪液質モデルを用いた臓器横断的オミクス解析による病態関連分子と治療候補化合物の同定」という演題で、みごと「一般演題優秀賞」を受賞しました。おめでとうございます。大崎さんは今年、国内外合わせて3つ目の学会賞受賞です。講演終了あとは塩川先生も交え参加者全員で足湯につかりにいきました。

松山を最後に訪れたのは2001年の日本電気泳動学会でした。当時は帰国直後で岡山大学に勤めていました。その翌年から(旧)国立がんセンターに移り、2D-DIGEを始め、徐々に日本電気泳動学会に関わるようになりました。当時の会員の方はもうほとんどおられず、そのころ使われていた実験技術の中にはすっかり使われなくなったものがあり、隔世の感があります。

10月21日 Korean Society of Veterinary Science(全羅南道、韓国)

Korean Society of Veterinary Scienceに招待され、2025年度の年会にて「Why Are Rare Cancers Rare? Insights from Comparative Oncology and the Canine Omics/Organoid Atlas」と題して講演をしました。日本からは私を含め4名が招待されました。ゲノムレベルではヒトと類似した伴侶動物であるイヌは、ヒトと同じようないろいろながんを患います。分子レベルの異常や病理像はヒトとイヌで共通したところが多く、ヒトの悪性腫瘍の治療で使用される薬がイヌで使用されています。それにも関わらず、臓器ごとの悪性腫瘍の発生頻度はヒトとイヌでは大きく異なっており、たとえばヒトでは希少がんである骨肉腫はイヌでは2番目に多い悪性腫瘍です。また、肺がんはイヌでは希少がんです。発がんの防御機構が2つの種の間で大きく異なっているのではないかという仮説を立てて研究をしています。

10月20日 Seoul National University(ソウル、韓国)

Comparative Medicine Symposium (Seoul National University) に招待され、希少がん研究は比較腫瘍学へどのようにつながるかという講演をしてきました。近藤ラボからは、塩田よもぎさんと大崎珠理亜さんも招待され、それぞれ講演をしました。Seoul National UniversityのJe-Yoel Cho教授とは長年にわたりプロテオミクスの分野でお付き合いさせていただいています。Cho教授は比較腫瘍学のご専門でありComparative Oncology Centerのセンター長を務めておられます。比較腫瘍学の国際的な共同研究を計画しています。

10月15-17日 Korean Human Proteome Organization Annual Meeting(釜山、韓国)

KHUPO 2025 (Korean Human Proteome Organization 2025) に招待され参加してきました。希少がん研究分野から大崎珠理亜さんが招待され、Clinical Applicationというセッションにおいて講演しました。私はそのセッションの座長を務めました。韓国のプロテオーム関係者とは長年にわたり交流させていただいており、毎年のように行き来しています。ご招待いただいた懇親会では多くの研究者の方々とお話しできました。

10月7日 Applications of Cell Culture (Springer)

日本ヒト細胞学会の企画で「Applications of Cell Culture(Springer社)」が発刊されました。臨床検体を使った網羅的なオミクス解析から発生する新しい仮説を検証するために、そして新しい治療法の基礎となる抗がん剤を開発するために、がんモデルは重要です。数あるがんモデルの中で、もっとも普及しているのが細胞培養です。本書籍では日本ヒト細胞学会の方々がそれぞれの御専門の分野にしたがって分担執筆されています。本書籍では、私は8章「Cancer Cell Lines in the Twenty-First Century: Applications in Multi-omics and Drug Development」と9章「Cell Lines in Rare Cancer Research」を担当しました。

10月2日 千葉県がんセンター(千葉市、千葉県)

千葉県がんセンターを訪れ、第900回千葉県がんセンター研究所集団会にてJong Bae Park教授(慶熙大学校、韓国)の「Collaboration Strategy Biobank consortium and Digital Biobanking」と題する講演を聴講しました。研究所長の筆宝義隆先生のご招待で、講演後は近くの焼肉屋で交流をもつことができ、楽しいひと時でした。

9月25-27日 第84回日本癌学会学術総会(金沢市、石川県)

第84日本癌癌学会学術総会に参加しました。希少がん研究分野からは多数の演題を出しました。1日目のシンポジウム「Animal Models for Cancer Research – From the Mice to Comparative Oncology(がん評価動物モデルーマウスから比較腫瘍学まで(日本獣医がん学会共催))」において、「Understanding the rarity of Rare Cancers: Insights from Comparative Oncology(希少がんはなぜ希少なのか」」と題して講演しました。「希少がんはなぜ希少なのか」という問いは、希少がん研究の基本的におもしろい点です。ヒト以外の動物そして種間の差異に着目するとおもしろい現象があります。たとえば、ヒトでは希少な肉腫がイヌでは2番目頻度が高く、ヒトでは頻度が高い肺がんがイヌでは希少がんです。このような種の差異に着目する「比較腫瘍学」を行っています。種や臓器に特異的な発がん抵抗性の分子機構から、希少がん研究の推進そしてがんの予防につなげようとしています。

9月24日 第45回日本分子腫瘍マーカー研究会(金沢市、石川県)

第45回日本分子腫瘍マーカー研究会に参加し、最先端の分子腫瘍マーカー研究の現状について情報収集してきました。

9月22日 プロテオミクス講演会(中央区、東京)

Min-Sik Kim教授(大邱慶北科学技術院、韓国)に「Mass Spectrometry-based Proteomics for Biomedical Research」と題する講演をお願いしました。Min-Sik教授とは長年のお付き合いで、共同研究をお願いしています。講演会終了後は新橋のお店で交流を深めました。

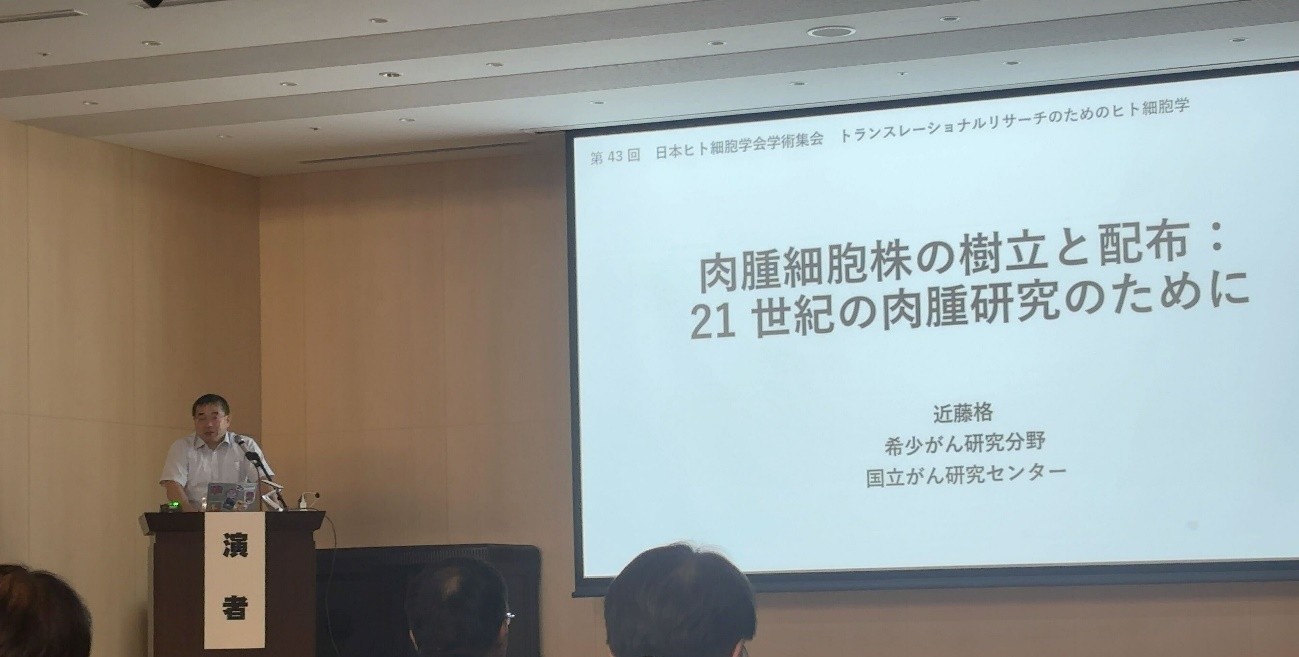

9月6-7日 第43回日本ヒト細胞学会(港区、東京)

第43回日本ヒト細胞学会学術集会に参加しました。私は「肉腫細胞株の樹立と配布:21世紀の肉腫研究のために」と題する一般講演をしました。希少がん研究分野からは、私を含め4名が講演をしました。

8月6-8日 日本プロテオーム学会2025年大会(木更津市、千葉県)

かずさアカデミアホールで開催された「日本プロテオーム学会2025年大会」に参加しました。懇親会は「ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京」で行われ、ポルシェの最新の電気自動車「タイカンターボGT」に試乗するというイベントが企画されました。プロドライバーの運転で、0-100kmhに2.2秒で到達する車の助手席に乗るという貴重な経験でした。日本プロテオーム学会2026年大会は熊本で開催とのことです。

近藤ラボ関係者の集合写真

7月21日 Digital Bio-bank Symposium(ソウル、韓国)

Chung-Ang大学病院で開催された「Digital Bio-Banking Symposium」にて「The Essential Role of Biobanking in Rare Cancer Research: Challenges and Opportunities in Japan」と題する講演をしてきました。希少がん研究の視点から本邦のバイオバンクの仕組みを紹介し、いくつかの課題について議論しました。講演会終了後は「De-Militarized Zone(DMZ、非武装地帯)」などを訪れ、歴史の勉強をしてきました。

講演会後の集合写真

7月16-17日 第58回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会(奈良)

奈良県コンベンションセンターにおいて開催された「第58回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会」にて、シンポジウム・セッション「骨・軟部腫瘍におけるトランスレーショナル・リサーチの臨床展開」にて座長を務め、「患者由来がんモデルを用いた肉腫研究の現状と展望」と題する講演をしてきました。講演では、今世紀のがん研究の流れにおける患者由来がんモデルの位置づけについて概説し、肉腫のがんモデルの現状と展望を述べ、希少がん研究分野の活動を御紹介しました。晩餐会ではおいしい食事、お酒と共に、辻本好美氏による尺八の演奏を楽しむことができました。ご招待いただいた大会長の朴木寛弥教授(奈良県立医科大学整形外科学)にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

6月4-5日 日本クリニカルバイオバンク学会シンポジウム(神奈川県、東京)

慶應義塾大学日吉キャンパスで開催された「日本クリニカルバイオバンク学会シンポジウム」に参加しました。国内の主だったバイオバンクを運営する方々による講演があり、最新の情報を得ることができました。希少がんの研究が促進されるよう、これからもバイオバンクが発展することを願っています。

5月13-16日 Europe Biobank Week 2025(Bologna、Italy)

「Europe Biobank Week 2025」に参加しました。希少がんの研究では臨床検体の入手は大きな課題です。臨床検体をバイオバンクに保存し使用するという仕組みがあり、がん研究では大きな役割を果たしています。しかし、症例が少ない希少がんについては単一の施設、国では十分な数の試料を収集しえないという課題があります。本学術集会には47か国から800名以上が参加し、それぞれの状況に応じたバイオバンクの構築および主にヨーロッパ地域の国境を超えた連携体制の整備について、さまざまな角度から検討されました。希少疾患に関する取り組みも紹介され、たいへん勉強になりました。来年は5月19-22日にプラハ(チェコ)で開催されます。

大会場前での集合写真。盛況な会でした。

エンツォ王宮でのネットワーキング・ディナー。いろいろな国の研究者と話しができる貴重な機会でした。

4月25-30日 American Association of Cancer Research Annual Meeting 2025(Chicago、USA)

「American Association of Cancer Research Annual Meeting 2025」に参加しました。米国のがん研究のトレンドをみるにはこの学会が一番です。数年後に日本ではなにがはやっているでしょう。

3月17日 第130回日本解剖学会/第102回日本生理学会/第98回日本薬理学会合同大会(幕張、千葉)

「第130回日本解剖学会/第102回日本生理学会/第98回日本薬理学会合同大会」にて、「がん研究におけるヒト臨床検体の利用の課題:バイオバンクの利用と患者由来がんモデル」というタイトルで講演しました。希少がん研究ではバイオバンクは重要な研究基盤ですが、多くの課題が残されています。ふだんの研究を通じて考えたり調べたりしたことについて講演をしました。

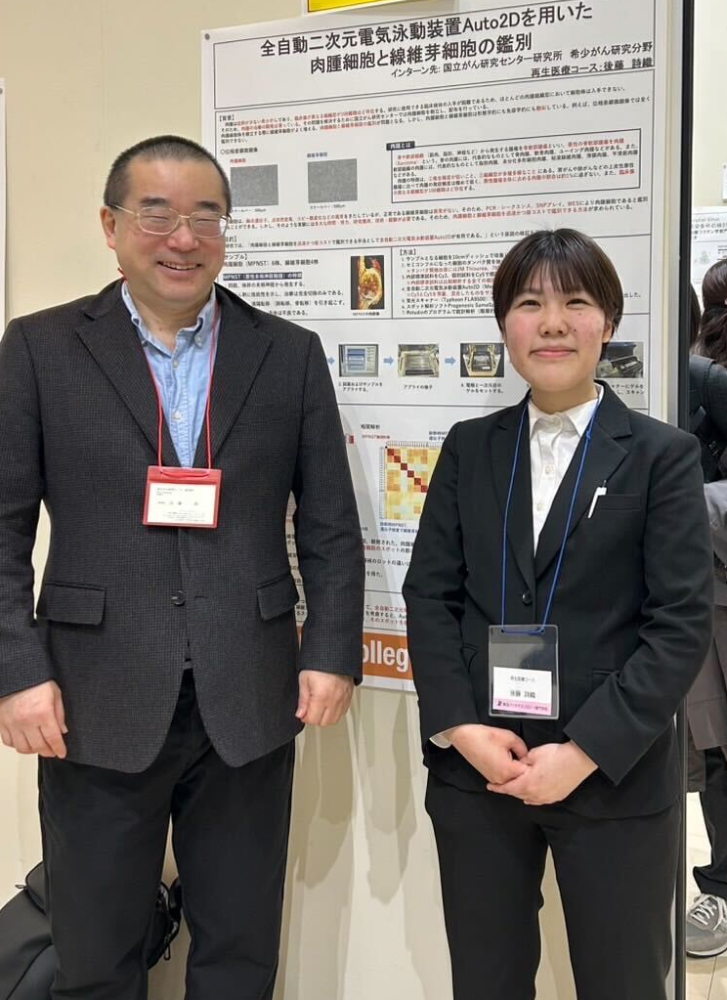

1月30日 (大田区、東京)

大田区産業プラザPIOにて開催された、東京バイオテクノロジー専門学校の「卒業研究発表会」に出席しました。発表会では任研修生の後藤詩織さんが「全自動二次元電気泳動装置Auto2Dを用いた肉腫細胞と線維芽細胞の鑑別」というタイトルでポスター発表をしました。肉腫細胞株を樹立する過程では、線維芽細胞が増えてきます。形態的には肉腫細胞と線維芽細胞は区別することができず、時間とお金のかかる実験をすることになります。二次元電気泳動のパターンで簡便に肉腫細胞と線維芽細胞を区別することができればずいぶん助かります。なかなかよい結果が得られておりこれから検証していきます。

1月23日 第5回海洋医学・海洋医療ミニセミナー(高知)

高知大学医学部で開催された「第5回海洋医学・海洋医療ミニセミナー」にて、「患者由来がんモデルを用いた研究」というタイトルで講演しました。海洋生物から肉腫の抗がん剤が2つ開発され承認されています。講演では、その開発の経緯や今の時代の抗がん剤の開発について御紹介しました。会終了後は地元の新鮮な海洋生物を味わいながら、新しい科学の創出に向けて参加者の方々と楽しいひと時を過ごしました。