トップページ > 診療科・共通部門 > 外科系 > 泌尿器・後腹膜腫瘍科 > 病気と治療について > 主な疾患 > 副腎腫瘍

副腎腫瘍

副腎腫瘍

副腎(ふくじん)と副腎腫瘍

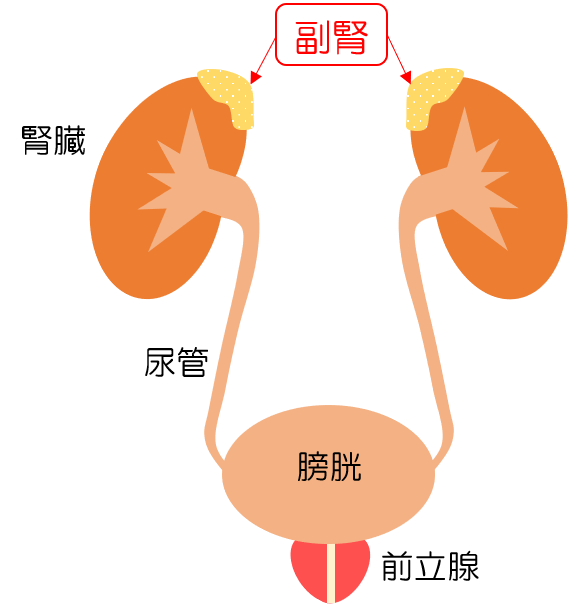

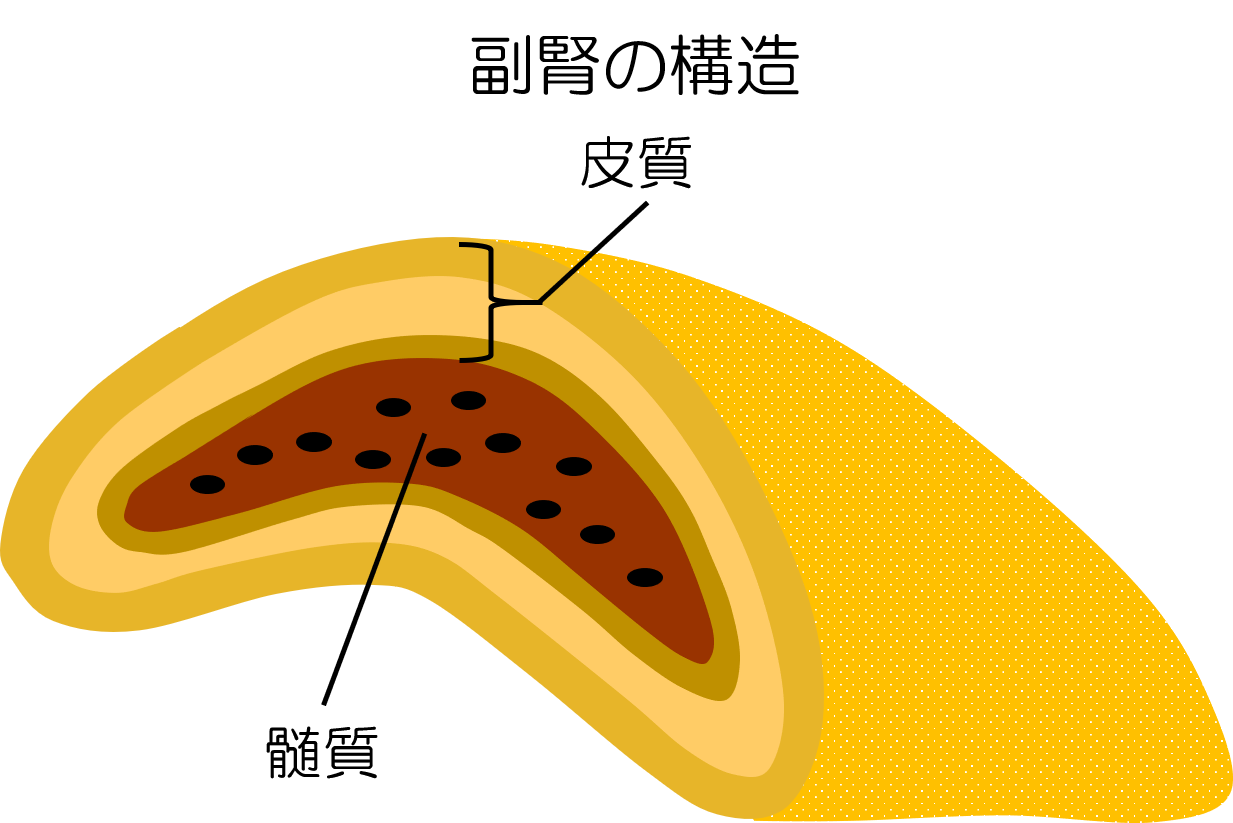

副腎は左右の腎臓それぞれの頭側に位置する臓器で、3-4cm程度の大きさをしています。表面の皮質という部分と、内部の髄質(ずいしつ)という部分に分かれています。

副腎は、生体の恒常性維持に不可欠なホルモンを産生する臓器です。ホルモンは、状況に応じて、副腎がその産生量を調節しますが、時に腫瘍ができて過剰産生し、生体のバランスを壊してしまいます。腫瘍が片側だけであれば、患側の副腎を外科的に摘出します。基本的に1つあれば、充分量のホルモンを産生できるため、片側を摘出しても、問題はありません。両側例で両側摘出した場合は、生涯ステロイドホルモンの補充が必要となります。

副腎腫瘍は、ホルモンを過剰に分泌する場合は「機能性」、そうではない場合は「非機能性」と呼称されます。また、良性、悪性という観点から副腎自体から発生する原発性副腎がんと、他のがん(主に肺がん、腎がん、頭頸部がんなど)が副腎に転移した「転移性副腎がん」に分類されます。

症状

症状は過剰なホルモン産生に起因します。「非機能性」の場合は、良性・悪性をと問わず無症状で、CTなどの画像検査にて発見されます。「機能性腫瘍」は、産生するホルモンの種類によってさまざまな症状が出る可能性があります。例えば、髄質から発生する「褐色細胞腫」は、血圧の調節をしているカテコラミンというホルモンが過剰に分泌される病気であり、動悸、顔のほてり、手指の冷感、汗をかくなどの発作症状とともに血圧が急に上昇するなどの症状が出ます。カテコラミンを産生する腫瘍は副腎以外の部位にも発生することがあり(パラガングリオーマと呼ばれます)、これも褐色細胞腫と同様の検査、治療が行われます。長期放置すると、血管・心臓を含めた循環器系障害が進行し、また脳出血でみつかることもあります。現在、世界保健機関(WHO:World Health Organization)では悪性腫瘍に分類されており、治療は必須とされています。

診断

CTやMRIなどの画像検査、機能性かどうかを確認するための、血液、尿中のホルモン値の測定が基本となります。ホルモン値は、日内変動があり、また体動や精神状況におおきく影響をうけるため、外来でのある時間帯での採血結果よりは、入院で蓄尿し、1日の分泌量で測定したほうが正確といわれています。初回の採血結果で、判断が難しい場合は、正確な診断のため短期入院をお願いしています。測定するホルモンは、皮質から産生され、血圧を調節するアルドステロン、電解質を調節するコルチゾール、髄質から産生されるカテコラミンです。また、性ホルモンを分泌することもあるので、あわせて測定します。採血や尿検査の結果次第で、PET-CTやMIBGシンチグラフィといった、特殊な画像検査を行うことや、副腎静脈サンプリングといった精密検査を行う可能性もあります。さらに血液検査や画像検査などで特徴的な所見を認めず、治療前の組織学的診断が必要と判断された場合は、CTガイド下生検を施行することがあります。「褐色細胞腫」と診断された場合、Multiple endocrine neoplasia type 2(MEN 2)と呼ばれる遺伝性疾患が背景にあることもあるため、患者さんの希望によっては、遺伝性疾患の検査も追加で行う可能性があります。

治療について

機能性腫瘍については、過剰なホルモンが産生されている状態を是正するために、手術での摘出が基本となります。薬物での対処は、姑息的で根本的治療にはなりません。臓器障害が進行しますので、すみやかな治療が必要です。当科では、褐色細胞腫症例が多いのが特徴です。

非機能性腫瘍かつCTで小径、内部が均一の場合は、良性の場合が多く、定期フォローとなります。ただし、経時的な増大傾向を示す場合は、悪性の可能性を疑い、摘出となります。

画像で、腫瘍サイズ(4センチメートル程度が目安ともいわれています)が大きい場合や、内部が不均一な場合や石灰化を認める場合は、悪性の可能性が高く、摘出を検討します。

転移性副腎腫瘍の場合、転移を起こすもとの原因となったがん種にもよりますが、副腎を摘出することで病気の予後の改善が期待できると判断されたケースでは副腎摘除を行います。主となっている科で、充分な薬物、外科治療を施行し、PET-CTで、残存腫瘍が副腎のみとなった場合が該当します。特に、肺がんの副腎転移例を多数摘出しております。

基本的にはどのタイプの腫瘍であっても、腹腔鏡をもちいた小さな傷での治療が可能ですが、腫瘍のサイズや病歴によっては開腹での手術となる場合もあります。右副腎は肝臓、下大静脈、左副腎は膵臓と近接するため、浸潤が疑われる場合は、肝・胆・膵外科と合同で根治切除を目指しております。

詳しくは下記のページをご参照ください。