トップページ > 診療科 > 肝胆膵内科 > 診療の特徴と実績について > EUSやERCPの内視鏡を使った診断治療 > 超音波内視鏡(EUS)を用いたその他の治療

超音波内視鏡(EUS)を用いたその他の治療

超音波内視鏡下膵仮性嚢胞ドレナージ(EUS-CD)

急性膵炎後や膵臓の手術を受けた患者さんに膵仮性嚢胞という「液体のたまった袋」ができることがあります。この膵仮性嚢胞内に細菌感染を起こすことがあり、治療しなければならない場合があります。細菌感染を伴った膵仮性嚢胞の治療も、EUSを用いて治療(ドレナージ)することで早く治るようになりました。それが超音波内視鏡下膵仮性嚢胞ドレナージ(EUS-CD)です。超音波内視鏡を胃の中に進め、胃内から膵仮性嚢胞を穿刺し、最終的に嚢胞と胃内を橋渡しするように金属ステントやプラスチックステントを留置します。

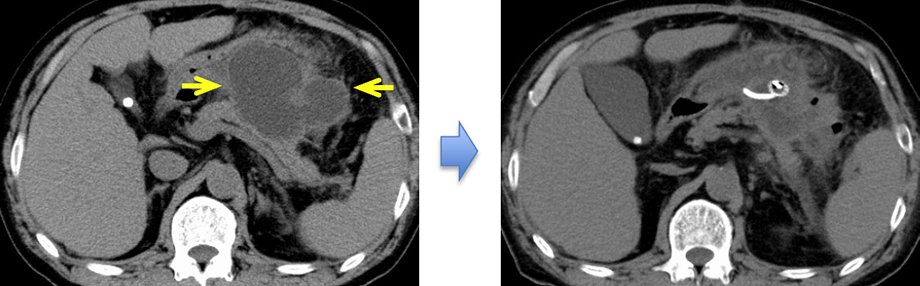

膵仮性嚢胞に感染を合併した症例

|

膵臓の腹側に嚢胞(黄色矢印)があります。 |

|

1.2. EUS下に嚢胞を穿刺し、ガイドワイヤー(細い針金)を嚢胞内に入れます。

3. ガイドワイヤー(細い針金)に沿わせて金属ステントを入れます。

超音波内視鏡下胆嚢穿刺(EUS-GBA)

閉塞性黄疸の治療として、胆管金属ステントを総胆管内に留置した場合、胆嚢炎が起きる場合があります。胆嚢炎が起きれば発熱、右上腹部痛などの症状を伴います。このような場面でEUS下に十二指腸より胆嚢を穿刺して、胆嚢内にたまった胆汁を吸引・回収することができ、この処置のみで胆嚢炎が良くなることも多く経験します。EUS下に行うことで苦痛や痛みを感じることなく治療が終了します。

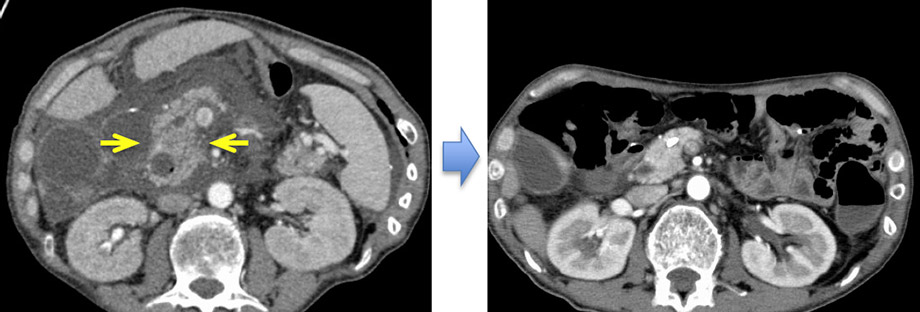

胆管金属ステント留置後に急性胆嚢炎を発症した症例

- 大きくなって炎症を起こした胆嚢(黄色矢印)

- EUS下に胆嚢を穿刺しています。

- 胆汁を吸引して胆嚢は虚脱しました。

EUS-GBA後は胆嚢炎は改善しました。

超音波内視鏡下膵管ドレナージ(EUS-PD)

膵液の流れが悪くなる膵管閉塞が起きることで、重篤な膵炎を発症し膵液の流れを確保する治療が必要になる患者さんもおられます。膵頭腫瘍の手術後(膵頭十二指腸切除術)の膵管空腸吻合部狭窄や膵頭腫瘍による膵管閉塞が主な原因です。この膵液の流れを確保する治療(ドレナージ)も以前よりERCPを用いた処置が行われていますが、不成功となる場面もありますし、成功しても長時間を要することもあります。このような場面でEUS下に胃内より膵管を穿刺して、膵管と胃内を橋渡しするようにプラスチックステントを留置することができます。この処置もEUSを用いることで短時間で治療が終了します。

膵頭部の血腫により急性膵炎を発症した症例

膵臓は腫大し(黄色矢印)周囲には炎症があります。術後腸管(Roux-en Y再建)のため主乳頭への到達が困難でありEUS-PDを行いました。

- EUS-PD後

膵臓の腫大と周囲の炎症はなくなりました。

膵炎は速やかに改善しました。

胃内から拡張した主膵管をEUS下に穿刺します。

ガイドワイヤー(細い針金)に沿わせてステントを入れます。