トップページ > 診療科 > 大腸外科 > 大腸がんの症状について

大腸がんの症状について

大腸がんそのものではお腹の痛みや違和感が出現するはありません。がんが進行して大きくなると腫瘍が便の流れを妨げたり、腫瘍から出血を起こすことで症状として自覚されるようになります。早期の大腸がんは無症状のことが多いです。

どんな病気か

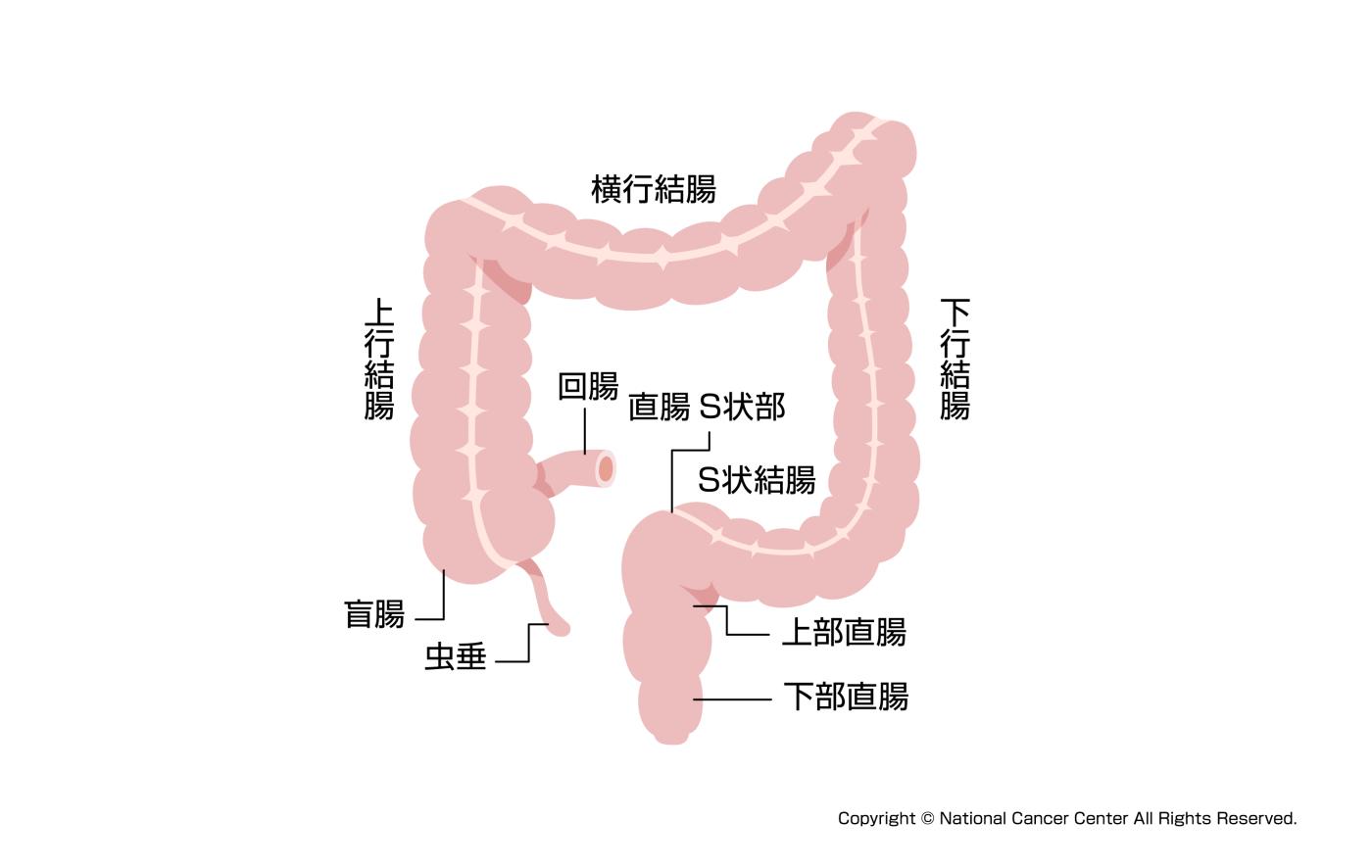

口から食べたものは消化管を通り消化、吸収されます。大腸は消化管の最後尾にある1.5mから2mの長さの臓器です。主な仕事は水分を吸収して便の形を作ることであり、最大で1日6Lの水分を吸収できるとされています。大腸は大きく結腸と直腸に分けられ、結腸は更に盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸に分けられます。

大腸がんとは大腸表面の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称です。進行するとがんは粘膜表面から大腸壁の奥深くまで進展し、腫瘍のサイズも大きくなるため症状が起こりやすくなります。

図1:大腸の模式図

症状の現れ方

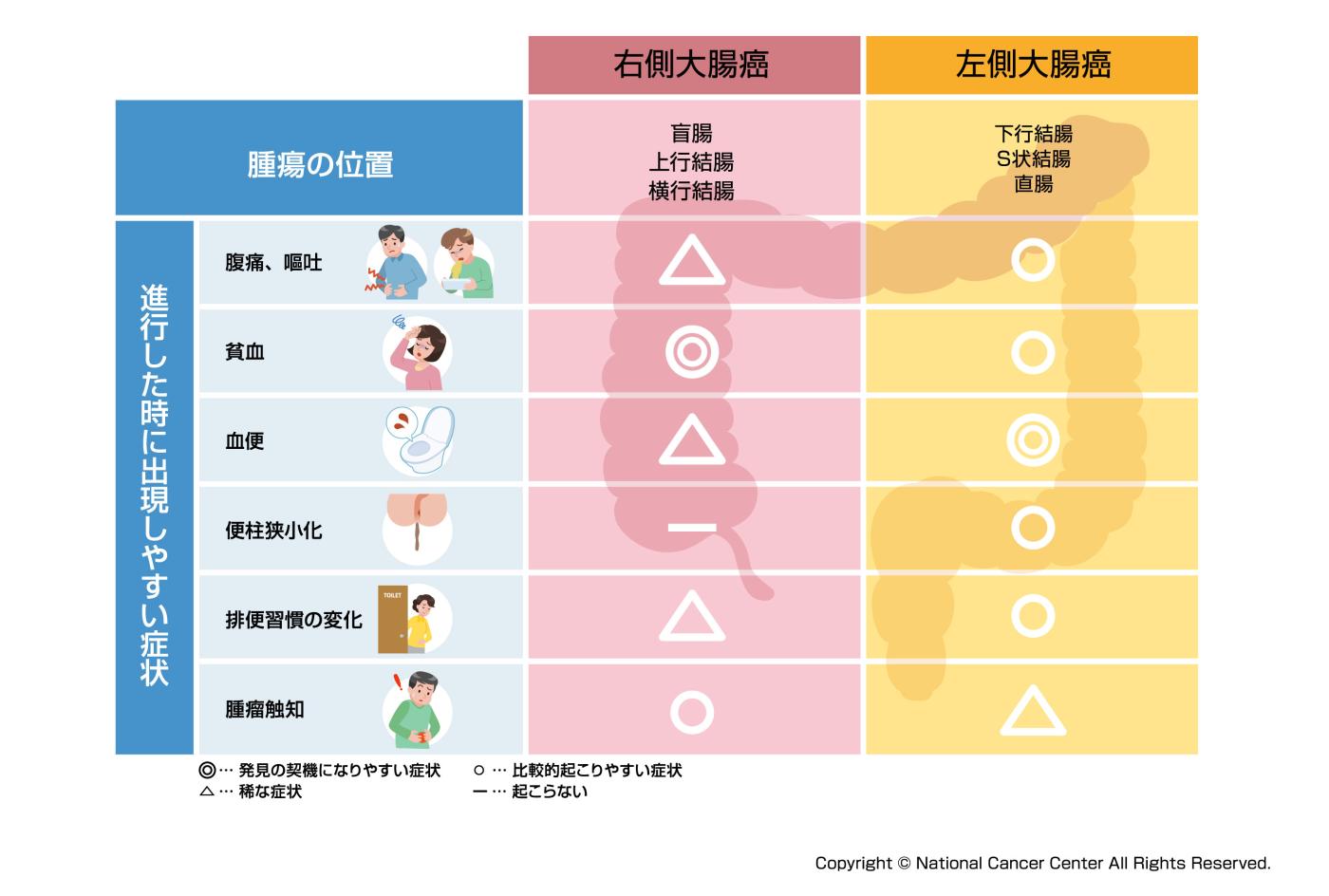

大腸がんは早期のものは無症状ですが、進行すると症状が出現することがあります。代表的な症状としては血便、排便習慣の変化(便秘、下痢)、便が細くなる(狭小化)、残便感、貧血、腹痛、嘔吐などです。大腸がんの位置により出やすい症状は異なるとされており、硬い便が通る下行結腸やS状結腸、直腸のがんでは便の通りが悪くなることによる腹痛、嘔吐が起こりやすいとされ、血便や便の狭小化も認めやすくなります。

一方で便がまだ水様で固まりきっていない盲腸、上行結腸、横行結腸に出来る大腸がんでは進行しても腹部症状が目立たないことが多く、貧血や腹部のしこりと言った症状で発見されることがあります。

図2:部位別にみる大腸がんの症状

痛みについて

大腸がんそのものでは痛みが出ることはなく、大腸がんに伴う痛みの多くは腸管の通りが妨げられることに由来します。

通常痛みは持続することはまれで、腸管の蠕動に伴う間欠痛(痛みが出現しては治まることを繰り返す、波のある痛み)であることが多いです。腸管が腫瘍により完全に詰まってしまった場合は腸閉塞と言われる状態となり、腹痛や嘔吐として症状が現れることがあります。

直腸がんの場合、腫瘍が肛門に近いと肛門痛として認識されることがあります。また、腫瘍が腸管外の神経や他臓器に浸潤している場合は腹部以外の痛み(下肢痛、背部痛、臀部痛など)として認識されることもあります。

自覚症状による発見

大腸がんの症状を挙げてきましたが「大腸がんに特徴的な症状」と言えるものは少なく、他の疾患に由来するものの可能性もあります。症状だけでは確定診断は出来ませんので、気になる症状があるときはお近くの医療機関への受診をお勧めします。

がん検診を毎年欠かさず受けている方でも症状を契機に大腸がんが発見されることがあります(がん検診は非常に重要な検査で、毎年欠かさず受けることをお勧めいたしますが、残念ながら検診ですべてのがんが指摘できるわけではありません)。![]()

検査による発見

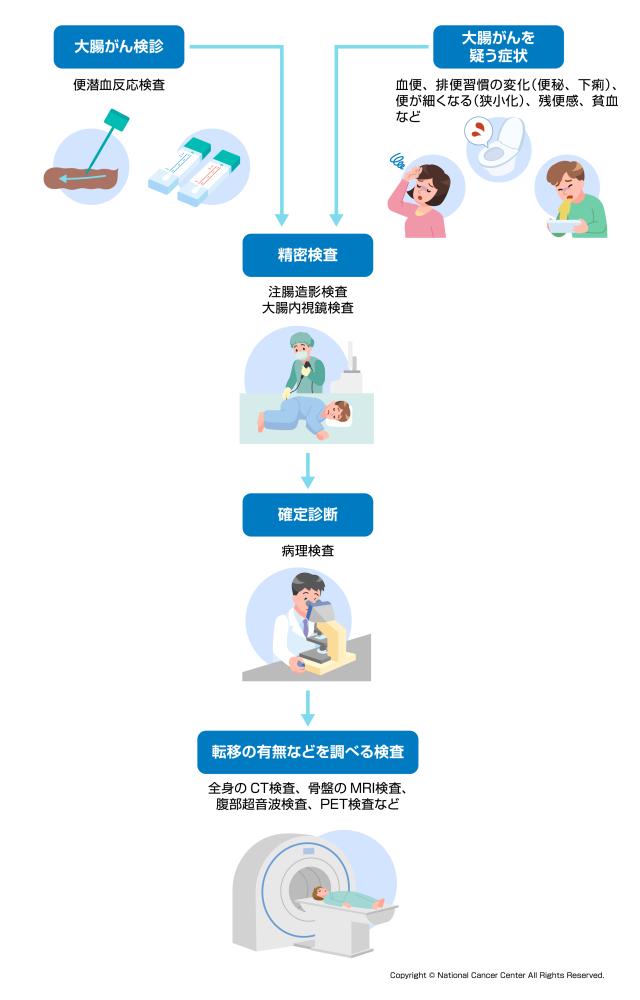

大腸がんに対する検査としては以下のものがあります。

便潜血反応検査

自覚症状のない大腸がんを見つけるため、本邦では40歳以上を対象に便潜血検査による対策型検診が市区町村単位で実施されています。便潜血検査は腫瘍からの微小な出血を検出する検査であり、2日間に分けて便の採取を行います。検査結果が「要精検」となった方は大腸内視鏡検査で精査を行う必要があります。また、1回の検診ではがんが見つからないこともありますので毎年検診を受けることをお勧めします。

注腸検査

肛門から細い管を挿入して造影剤(バリウム)と空気を入れて、大腸内をX線で撮影します。大腸の壁にできた病変やがんの位置、大きさ、形などを判断するのに適しています。

大腸内視鏡検査

内視鏡を肛門から挿入して、直腸から盲腸までの大腸全体を詳しく観察し、病変があればその一部または病変全体を採取して病理検査(顕微鏡で組織を詳しく調べる検査)をします。病変部の表面を最大100倍まで拡大してみることができる拡大内視鏡を使う施設も増えています。大腸がんが大腸粘膜の表面(粘膜内か粘膜下層の浅い部分)に留まっていれば内視鏡で完全に切除することが可能です。

病理検査

内視鏡で採取した組織を薄切し、プレパラートに乗せて顕微鏡で観察をします。この検査でがんかどうかの診断をつけます(確定診断)。内視鏡でがんを切除した場合は病理検査で「がんが取り切れているか」「がんの深達度(深さ)はどうか」「がんが静脈やリンパ管に浸潤していないか」「がん組織の種類」などを明らかにし、追加で外科治療が必要かどうかを判断します。

CT(Computed Tomography)検査

X線を使い全身の断面を撮影する検査です。造影剤を撮影前に静脈注射することでより診断精度が上がるため、腎臓の機能に問題なく、造影剤に対するアレルギーがない方には造影剤を用いた撮影を行います。一般的には胸部~骨盤まで体幹の撮影を行い、腫瘍の局在やリンパ節転移、遠隔臓器への転移の状態を評価します。大腸がんの場合、通常のCTでは腫瘍が大きくないと指摘が難しいことがあり、大腸の状態をより詳しく評価するCTC(CT Colonography)検査を受けていただくこともあります。

CTC(CT Colonography)検査

下剤を服用して前処置をした後、肛門からCTC専用の炭酸ガスをゆっくり注入し、大腸を膨らませた状態でCTを撮影します。炭酸ガスは腸管から速やかに吸収されますので腹満感もすぐに改善します。通常のCTと比較し大腸の内側(粘膜面)の病変まで精密に調べられ、大腸の病気の発見から転移の診断まで行うことができます。大腸内視鏡検査が受けれない方にも受けていただけますが、大腸に腫瘍が見つかった場合は、病理検査で確定診断をつける必要があるため後日内視鏡検査を受けていただきます。

MRI(Magnetic Resonance Imaging)検査

X線を用いず、磁場と電波を用いて身体の断層撮影を行います。検査を受ける方は仰向けで円筒状の装置に入り20-30分かけて撮影を行います。大腸がんの精査で行う場合は腹部や骨盤の評価に用いられることが多く、腫瘍の深さ、リンパ節転移の有無、肝臓への転移の有無をより詳細に評価することが出来ます。

PET-CT検査

がん細胞は増殖スピードが速いため、正常な組織より多くのエネルギー(ブドウ糖)を必要とします。PET-CT検査は検査を受ける方に微量の放射線同位元素で標識されたブドウ糖(FDG)を静脈注射で投与した後、全身の断層撮影を行いFDGの取り込みを評価します。腫瘍や炎症がある箇所ではFDGの集積が認められ、画像所見として認識されます。大腸がんでは主に転移や再発の診断目的にPET-CT検査は用いられます。

図3:大腸がん検査の流れ