トップページ > 診療科 > 精神腫瘍科 > 研修プログラムについて

研修プログラムについて

以下の情報は国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科にて研修を希望されるなど、医師向けの情報です。

次世代を牽引する精神腫瘍医を目指そう!

がん専門病院で、研修を行いませんか?

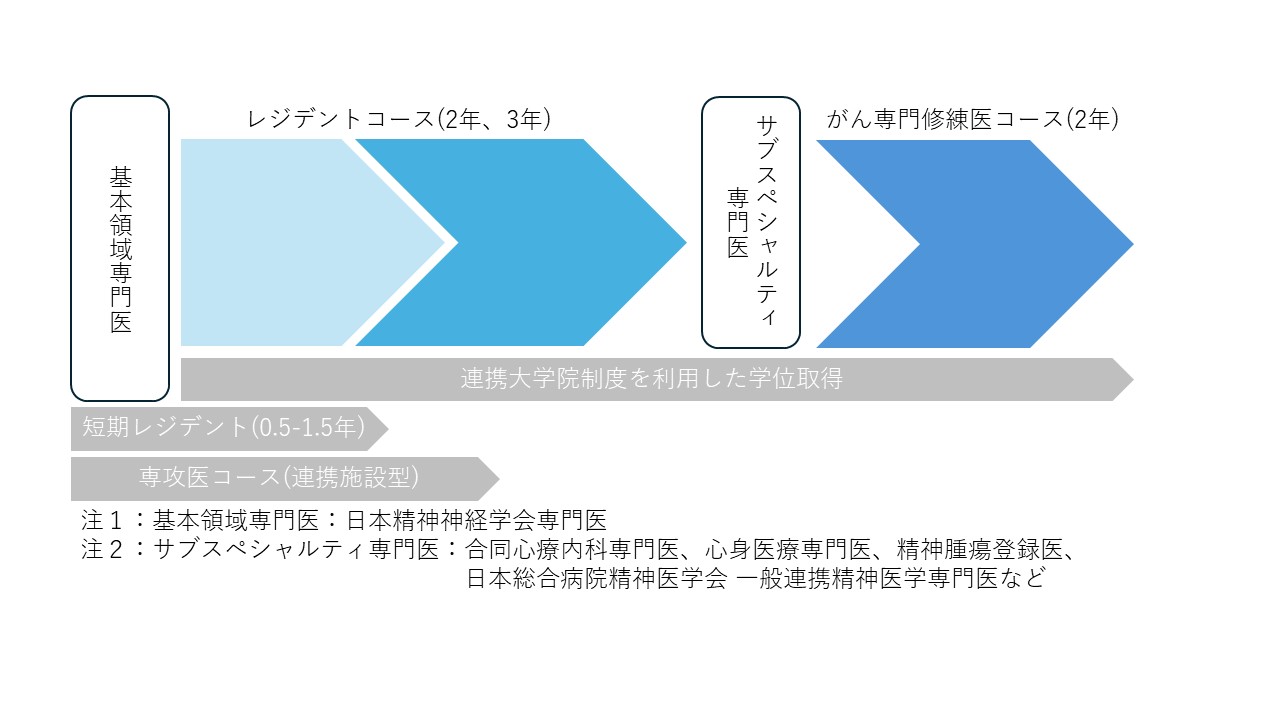

希望者は、中央病院緩和医療科、東病院緩和ケア病棟等での研修も行い、精神腫瘍医資格だけでなく、将来緩和医療認定医や専門医のダブルボード取得を目指すことも可能です。

連携大学院制度等を利用して学位取得を目指すことも可能です。

目次

診療科としての人材育成のポイント

当院精神腫瘍科は、1992年に我が国において初めてがん専門病院に設置された精神部門としてスタートしました。症例数が非常に多く、臨床経験豊富なスタッフが指導するため、症例数、内容ともに充実した研修を短期間で経験することが可能です。特にせん妄ハイリスク、AYA、小児、移植患者へ予防介入をしており、希少ではあるもののニーズの高い領域の経験もしっかりと積むことができます。リラクセーション教室や行動活性化外来、禁煙外来などの特殊外来も当科の特徴であり、これらは心理療法士と協働で行いますので、専門的な心理学的支援方法のスキルを獲得することができます。さらに、臨床研究も積極的に実践しており、学位取得を目指した研修が可能です。当科スタッフは精神科医と心療内科医で構成されているため、より多角的な視点で臨床・研究できる環境です。

がん対策推進計画にあるとおり、早期からの心のケアを含めた緩和ケアが必要とされる中で精神腫瘍科への要請は大きいですが、充足しているというには程遠い現状があります。今後の本分野の発展のためにはAll Japan体制の構築が必須であり、それをリードする国立がん研究センター精神腫瘍科を目指しています。我々は今後この領域を一緒に担ってくれる仲間を強く求めています。精神科医、心療内科医、これから精神腫瘍医を志すオンコロジストも大歓迎ですので、まずはお気軽にお問合せください。個別見学も随時行っています。

研修の特色

研修内容

・精神科医と心療内科医のコラボレーションによる多角的視点からの指導

・せん妄ハイリスク、AYA、小児、移植患者への予防介入

・家族ケア外来、行動活性化外来、禁煙外来などの特殊外来の充実

・リラクセーション教室、AYAひろば、膵がん教室、食道がん教室など

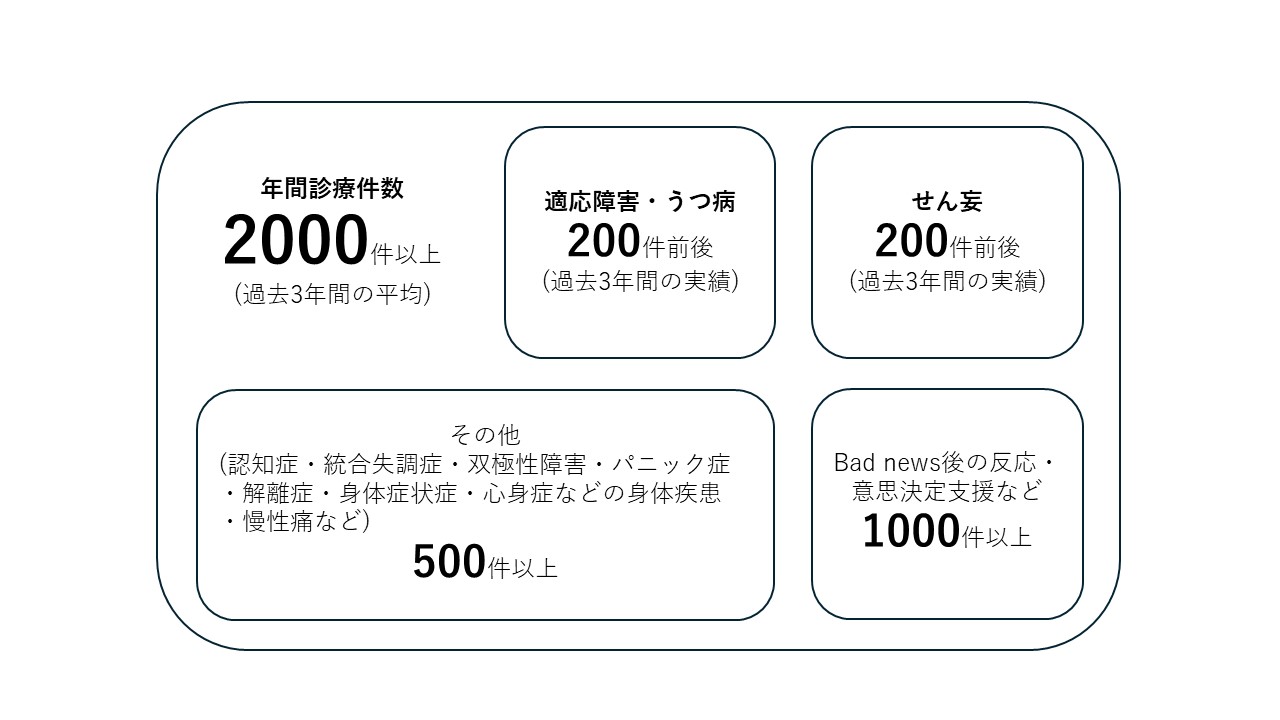

圧倒的な症例数

緩和医療科の研修も可能

中央病院緩和医療科は勿論、近隣施設(国立がん研究センター東病院、 がん研有明病院、聖路加国際病院など)での緩和医療の研修も可能

臨床研究の充実

がん専門修練医や希望するレジデントは研究プロトコルの計画立案 を行い、主体的に研究を実践し、論文を執筆、学位取得可能

様々な資格取得を目指せる

当科の研修で下記の資格要件を達成可能です。- 日本精神神経学会専門医

- 日本総合病院精神医学会 一般連携精神医学専門医

- 日本心療内科学会/日本心身医学会 合同心療内科専門医

- 日本心身医学会心身医療専門医

- 日本サイコオンコロジー学会 登録精神腫瘍医

- 日本緩和医療学会緩和医療認定医・専門医

中央病院の多彩なサポートプログラム

- 患者サポートセンター(写真左)での多職種連携による多様な患者家族サポートプログラムの実践

- AYAひろば(写真中央)やリラクセーション教室などを運営

- 行動活性化外来(写真右)などで構造化された精神療法を経験

精神腫瘍学をリードするスタッフの直接指導

- 精神腫瘍科スタッフ(松岡弘道、貞廣良一、山口順嗣、寺田立人、中原理佳、和田佐保、柳井優子、小川祐子、茅野綾子)による直接指導

- 多施設合同Web症例検討会(全国がん専門病院と)、数多くの緩和ケアセミナー

- 緩和ケアチームの一員として、緩和医療の専門家の指導も受けられる

松岡弘道

貞廣良一

中原理佳

和田佐保

緩和ケアチーム

緩和医療科との連携

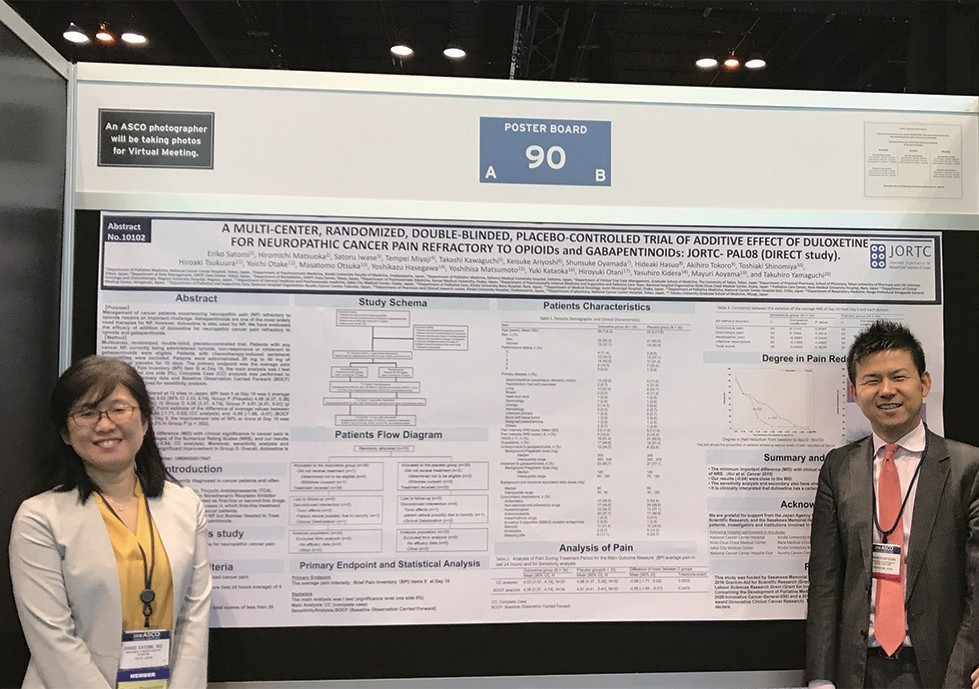

臨床研究への参画

様々な臨床研究への参画から、幅広い知識を吸収できます。

詳細は研究について

コース紹介

研修目的

我が国の精神腫瘍学分野を牽引する人材育成を目的としています。レジデントコースで習得すべき精神腫瘍学に関する基本的な臨床技能に加え、臨床研究や全国的なプロジェクトにも参画し、より幅広い視点で現状の問題解決にあたることのできるエキスパートを養成します。

研修内容

臨床面では、レジデントコースで研修する内容の中でも特に複雑な精神的問題への対応(医療者への対応、関わり方が難しい患者への対応、集団力動に配慮した対応など)についての能力を養成します。研究面では、精神腫瘍学に関する臨床研究に参画することができ、新たな臨床研究の立ち上げや各種競争的資金の獲得の指導も行います。臨床・研修ともに、指導医が基礎から丁寧にサポートします。

研修の特色

- 年間2000件を超える介入実績を有する緩和ケアチームでの経験

- せん妄ハイリスク、AYA、小児、移植患者への予防介入

- リラクセーション教室や行動活性化外来、禁煙外来などの特殊外来の充実

- 研修環境を最大限活かすための指導医(精神科医と心療内科医のコラボレーションによるカンファレンスが充実)

- 緩和医療科など関連領域での研修

- J-SUPPORT、JORTCなどサイコオンコロジー領域の臨床試験の経験

- 研究プロトコルの計画立案を行い、主体的に研究を実践し、国際学会発表、論文執筆の経験

その他

精神腫瘍科だけで、2,000件/年を超える診療実績(外来診療を含む)があり、多種多様な症例を経験可能です(うつ病、適応障害、せん妄など)。

がん患者の精神心理的な介入法に関する全国のがん診療連携拠点病院を中心とした多施設の症例検討会に参加できます。

お問い合わせ

研修担当 精神腫瘍科 科長 松岡弘道 hiromima●ncc.go.jp(●を@に変更)