トップページ > 診療科 > 呼吸器外科 > 肺がんの治療について

肺がんの治療について

肺がんの治療について

肺がんの治療は、「手術」・「放射線治療」・「薬物療法」に大別されます。新規薬剤の開発にともない、「薬物療法」には細胞障害性抗がん剤のほか、分子標的治療薬や免疫療法などが含まれるようになっています。

肺がんの治療方針は病期(ステージ)に基づき決定されます。逆に言えば、治療方針の決定においては正確な病期診断が重要になります。

「肺がんのステージ」につきましてはこちらの解説をお読みください。

肺がんの手術は肺葉切除が標準ですが、すりガラス状結節などの早期肺がんに対しては肺機能の温存を目的とした区域切除が積極的に行われるようになってきています。

「すりガラス状結節」につきましてはこちらの解説をお読みください。

「区域切除」につきましてはこちらの解説をお読みください。

中央病院呼吸器内科による肺がんの薬物治療についての詳しい説明はこちらをご覧ください

中央病院呼吸器内科による肺がんの薬物治療についての詳しい説明はこちらをご覧ください集学的治療について

肺がんの手術においても、「放射線治療」や「薬物療法」を組み合わせることでよりよい治療結果が得られるようになってきました。

複数の治療方法を組み合わせることを「集学的治療」と呼びます。「集学的治療」は肺がん治療における重要な治療戦略となっています。

「集学的治療」の実践においては外科医のみならず、放射線治療専門医、腫瘍内科医(薬物療法の専門医)との密な連携が必要です。

とりわけ、肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)などの局所進行肺がんの治療において、「集学的治療」が治療成績を改善しています。

肺がん手術において手術件数は重要な指標でありますが、「集学的治療」の実践は治療成績の更なる向上に大切です。当院では呼吸器外科医、腫瘍内科医、放射線治療専門医をはじめ、病理専門医、放射線診断専門医、呼吸器内視鏡専門医など各分野の専門医が多数在籍しており、共に患者さん毎に治療方針を検討しています。

カンファレンスを通じて症例ごとに治療方針を検討しています

放射線診断専門医による術前診断のプレゼンテーション

病理専門医による迅速病理診断標本のプレゼンテーション

手術所見から術前画像診断を再度見直しすることで、より診断の精度を高める努力をしています

肺がん治療の向上には各分野の専門医による検討と集学的治療の実践が重要です

![]()

集学的治療が行われた、右肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)の1例をお示しします

背部痛にて発見された右肺腫瘤の患者さんです。

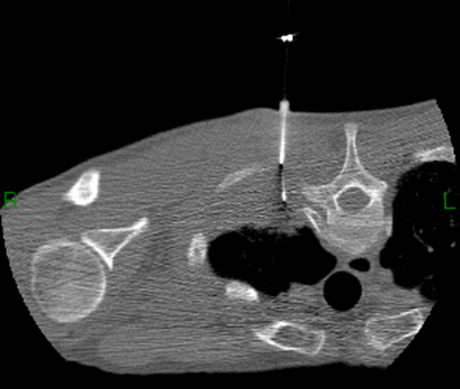

当院にてCTガイド下針生検(図1)が実施され、非小細胞肺がんの診断が確定しました。

肺尖部胸壁浸潤がんはパンコースト腫瘍と呼ばれることもあります。

図1:CTガイド下針生検

うつぶせの姿勢で局所麻酔下に穿刺針を挿入し組織採取を行います

(1泊2日の入院にて行う検査です)

胸壁(肋骨)への浸潤が見られたことから、手術の前に「放射線治療(図2)」と「薬物療法」を組み合わせた放射線化学療法を実施しました。

肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)においては多くの場合、手術前の放射線化学療法が行われています。

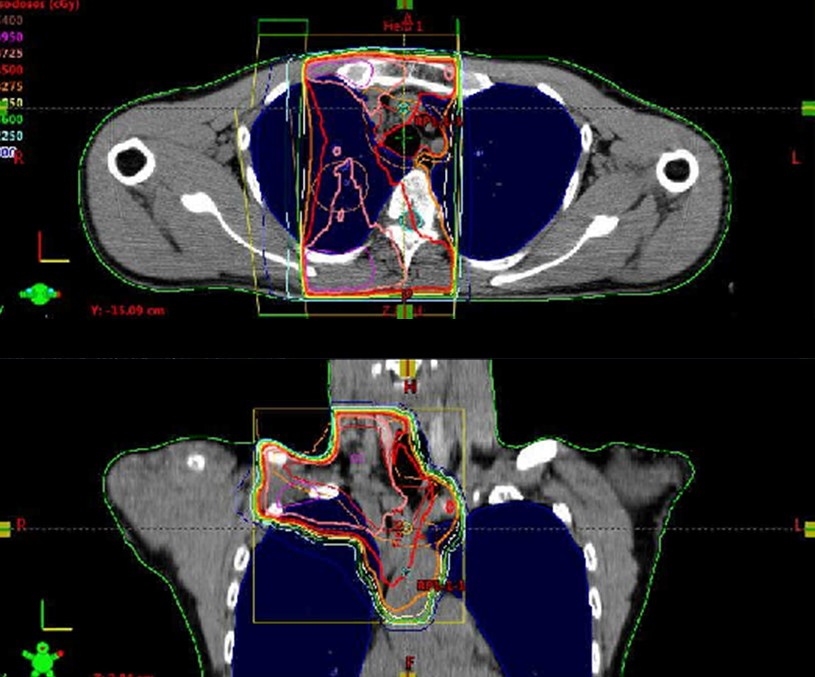

図2:放射線治療

放射線治療に際しては、治療前にCTを撮影し、どこにどれだけの放射線照射を行うかを綿密に計画します。これらの作業は放射線治療専門医が行います。

日本臨床腫瘍研究グループ(http://www.jcog.jp/が主導して実施した臨床試験(JCOG 9806)および米国での同様の臨床試験の結果、肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)に対しては放射線化学療法後に手術を行うことで、よりよい治療成績が得られると考えられています。

当院では1999年から2017年までの19年間に肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)54例の治療を行ない良好な成績をおさめています。がん専門修練医の内田真介先生が、治療成績について国際学会・英文雑誌での発表を行いました。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30689794

現在、国立がん研究センター中央病院呼吸器外科では肺尖部胸壁浸潤がん(パンコースト腫瘍)の治療成績改善のため、新規治療法の開発を進めております。

当院受診に関する情報はこちらをご参照ください。

肺がんについてもっと学ぶ

中央病院呼吸器外科ホームページへ(肺がんの外科治療に関するコンテンツを多数用意しています)

肺がんの診断・治療・手術

「肺がんの疑いがあるから手術をしましょうと言われたら」を読む

「肺がんのステージ」を読む

「肺腺がんについて」を読む

「すりガラス状結節」を読む

「区域切除について」を読む

「病院を選ぶ際のポイントについて」を読む